欧洲遗传史

欧洲遗传史,包括欧洲人口的祖源,即基因来源,亦包括史前时代欧洲人群的基因史。欧洲早期现代人类(EEMH)系谱在四万到2.6万年前(奥瑞尼雅克期)之间,仍是西欧亚“元人口”的一部分,与中亚和西亚人口相关。[2]

在最后的冰期最盛期(LGM)结束后约 20,000 年前,当时的西欧古人群被称为西欧狩猎采集者(WHG),在欧洲中石器时代从索鲁特雷避难所中出现。这些中石器时代的狩猎采集文化,随后在新石器革命中被早期欧洲农民(EEF)谱系取代,这些谱系源自西亚(安纳托利亚和高加索)的中石器时代人口。在欧洲青铜时代,由于来自黑海–里海草原的西部草原牧民(WSH)谱系的进入,欧洲部分地区再次经历了大规模的人口更替,这些谱系由东部狩猎采集者(EHG)与接近近东地区的人群混合而成。这些青铜时代的人口更替,在考古上与贝尔陶器文化和绳纹器文化有关,在语言上与印欧语系的扩张有关。

由于从中石器时代到青铜时代的人口迁移,现代欧洲人口在 西欧狩猎采集者(WHG)、早期欧洲农民(EEF) 和古代北欧亚人(ANE)的祖源比例上表现出差异。混合率因地理位置而异;在新石器时代晚期,匈牙利农民中的 WHG 祖源约为 10%,德国约为 25%,而在伊比利亚高达 50%。EEF 的贡献在地中海地区更为显著,向北及东北欧逐渐减少,而 WHG 祖源更为强烈。在现代,撒丁岛人被认为是与 EEF 人群最接近的欧洲群体。

欧洲遗传史的研究在20世纪下半叶变得可能,但在1990年代之前没有高分辨率的结果。1990年代初,初步结果变得可能,但它们主要限于线粒体和Y染色体谱系的研究。[8][9]

史前时代

编辑旧石器时代

编辑尼安德特人从13万年前就居住在欧洲和西亚的大部分地区。他们在欧洲至少生存到3万年前。他们最终被解剖现代人类(AMH;有时也称为克罗马农人)所取代,后者从4万年前开始出现在欧洲。鉴于这两个类人种可能在欧洲共存,人类学家长期以来一直想知道他们是否相互作用。引用错误:没有找到与<ref>对应的</ref>标签 这个问题直到2010年才得以解决,当时确定欧亚大陆人口中存在尼安德特人基因admixture,平均估算为1.5-2.1%。[10]

现在的问题变成了这种混杂是否发生在欧洲还是在黎凡特,以前的AMH迁移到欧洲。

也有人推测尼安德特人继承了特定的基因。例如,一个MAPT基因座位于人类染色体17的21.3位点,该基因座被分为深刻的遗传谱系H1和H2。由于H2谱系似乎仅限于欧洲人口,一些作者从2005年开始就认为这是从尼安德特人继承的。引用错误:没有找到与<ref>对应的</ref>标签..."tau(MAPT)位点非常异常。在欧洲种群中,大约1.8 Mb的区域内,有两个单体型clade,H1和H2[6,7]。在其他种群中,只有H1出现,显示正常的重组模式"引用错误:没有找到与<ref>对应的</ref>标签引用错误:没有找到与<ref>对应的</ref>标签引用错误:没有找到与<ref>对应的</ref>标签

然而,在2009年当时(2009年),对完整尼安德特人基因组的测序初步结果未发现尼安德特人和现代人类之间的杂交证据。[11][12]

到2010年,莱比锡(德国)马克斯·普朗克进化人类学研究所的Svante Pääbo、加利福尼亚大学圣克鲁兹分校的Richard E. Green和哈佛医学院的David Reich(遗传学家)等人的发现表明...al

中石器时代

编辑Y-DNA Haplogroup C1a2 Y- Haplogroup F-M89 F Haplogroup K2a Y-他们已经在一些最古老的人类遗骸中被发现,这些遗骸来自paleolithic era。然而,但因为后来的人口变化,这个单倍群在现代欧洲男性中已变得非常罕见,取而代之的是其他单倍群。目前,单倍群 I在现今在欧洲非常常见, I-M170的最古老样本,已经在下奥地利的古遗址克雷姆斯WA3中被发现,距今约三万年前。[14]大约在这个时候,一种上旧石器时代文化也出现了,称为Gravettian.

早期的Y-DNA研究集中在haplogroup R1(M173)上:这是生活在欧洲男性中最常见的单被群;R1曾经被认为是在中亚约40,000 BP时出现的。[15][16]然而,现在估计R1出现的时间要晚得多:2008年的一项研究将单被群 I与单被群 J的最近共同祖先日期定为38,500 BP,单被群 R1的最近共同祖先日期定为18,000 BP。这表明单被群IJ的殖民者形成了第一波到来者,haplogroup R1要晚得多。[17]

关于mtDNA(母系基因) , Haplogroup H 在欧洲约占一半的基因谱系,有许多亚组。上述mtDNA谱系或其前体,很可能通过中东地区进入欧洲。这与Y DNA证据形成对比,其中约50%以上的男性谱系由R1超家族所特征,可能来自中亚地区。[来源请求] Ornella Semino推测这些差异“可能部分是由于Y染色体的分子年龄相对较晚”。其他位点,表明之前Y染色体的更快替换。基于性别的迁移人口行为也将影响观察到的线粒体DNA和Y染色体变异"

末次冰盛期

编辑末次冰盛期("LGM")始于约公元三万年前,即MIS 3期末,导致北欧的人口减少。根据经典模型,人们因气候变迁前往避难地区,如下所示:

- 北伊比利亚和西南法国,共同组成了“法兰-坎塔布里亚”避难地区

- 巴尔干半岛

- 乌克兰和更广泛的黑海北岸[15].Pala M, Achilli A, Olivieri A, Hooshiar Kashani B, Perego UA, Sanna D, et al. U5b3. American Journal of Human Genetics. 2009 6, 84 (6): 814821. PMC 2694970 . PMID 19500771. doi:10.1016/j.ajhg.2009.05.004.

Cinnioglu、安纳托力亚、也是古代 R1b1b2的分布地。[20] 今天,R1b主宰了西欧,包括英国群岛的Y染色体,表明可能有大规模的人口组成变化基于末次冰盛期后的迁移。

Semino、Passarino和Pericic的研究,显示单倍群 R1a的起源置于乌克兰冰期避难所。其在东欧和斯堪的纳维亚部分的当前分布,部分反映了末次冰盛期后,南俄罗斯/乌克兰草原人群的重新填补了欧洲的其他地方。[21][22][15]

从mtDNA的角度看,Richards 等人发现,欧洲的大多数mtDNA多样性是由旧石器时代晚期/中石器时代的后冰期重新扩展所致。“地区分析支持西欧和中欧在气候改善后,主要为西南方向的人群重新迁入欧洲。涉及的谱系包括最常见的haplogroup H,以及K、T、W和X的大部分。”该研究无法确定这期间是否有新的mtDNA谱系从近东地区迁移到欧洲;认为这种可能性不大。[18]

Bilton 等人讨论了更多难民的替代模型。[23]

从51个个体的研究中,研究人员能够识别出最后冰期古代欧亚人的五个独立的遗传簇:维斯托尼斯簇(34,000–26,000年前),与格拉维蒂文化相关;马尔塔簇(24,000–17,000),与马尔塔-布列特文化相关,埃尔米伦洞穴簇(19,000–14,000年前),与马格达林文化相关;维拉布鲁纳簇(14,000–7,000年前)和萨楚布利亚簇(13,000到10,000年前)。[9]从大约37,000年前,所有古代欧洲人开始与现代欧洲人共享一些祖先。[9] 这个创始种群由比利时35,000年前的标本GoyetQ116-1所代表。[9] 这一谱系从记录中消失,并且直到西班牙埃尔米伦19,000 BP时才再次出现,显示出强烈的亲缘关系与GoyetQ116-1。[9] 在此期间,欧洲的明显的维斯托尼克群体占主导地位,甚至在戈耶特洞穴中也是如此。[9] 埃尔米伦群体的重新扩张与最后一次冰川最大期退缩后的气温升高相吻合。[9] 从37,000到14,000年前,欧洲的人口由一个孤立的种群组成,该种群来自一个创始种群,并且与其他种群没有发生过显著的杂交。引用错误:没有找到与<ref>对应的</ref>标签]]

[[File:Genetic matrilineal distances between European Neolithic Linear Pottery Culture populations (5,500–4,900 calibrated BC) and modern Western Eurasian populations.jpg|thumb|upright=1.3|古代欧洲新石器时代农民与现代近东/安纳托利亚人口的遗传关系最近。 Genetic matrilineal distances between European Neolithic Linear Pottery Culture populations (5,500–4,900 calibrated BC) and modern Western Eurasian populations.[24]欧洲长期以来承认,来自中东方向的基因流,对新石器时代的欧洲产生重大影响。这常常与新石器时代农业技术的传播联系在一起,该时代被认为是决定现代欧洲基因多样性的最重要时期之一。

新石器时代始于欧洲东南部约公元前10,000-3000年,后扩展到西北欧约公元前4500-1700年。在这个时代,新石器革命导致了经济和社会文化的剧烈变化。[25]欧洲文化的变化,这也被认为对欧洲的基因多样性产生了很大的影响,特别是关于来自中东进入巴尔干半岛的基因谱系。在这个时期有几个阶段:

- 在欧洲晚期中石器时代的新石器时代前奏中,似乎近东地区的人民来自已经有农业的地区,并且拥有海洋航行技术,在希腊(例如在弗兰奇蒂洞)有过短暂的存在。[26][27]

- 有共识认为农业技术和主要的家畜和农作物来自欧洲的某个地区,即肥沃月弯地区,特别是黎凡特地区。

- NeolithicPottery Neolithiclevant、巴尔干和南意大利(它曾经在现代苏丹地区存在一段时间,然后才出现在东地中海,但认为它独立发展),这也可能是levant向巴尔干的文化转移时期。

欧洲新石器技术的遗传影响的一个重要问题是它们如何被引入欧洲。农业是由近东的一批农民迁移引入的(卡瓦利-斯福尔扎的生物deme扩散模型)或“文化扩散”或两者的结合,人口遗传学家们尝试澄清是否有任何近东起源的遗传,对应于考古证据所假设的扩散路线。[13]:146

马丁·理查兹估计,只有11%的欧洲线粒体DNA是来自这批移民。期间,表明农业主要是由于被本土中石器时代人口所采纳,而不是由于近东移民。从东南欧洲到西北欧洲的基因流似乎在新石器时代继续,百分比在英国群岛逐渐减少。经典遗传学也表明,欧洲旧石器时代/中石器时代库存的最大混杂来自于公元前7世纪到5世纪的新石器革命。[28] 三个主要mtDNA基因组已经被确认为欧洲新石器时代移民的贡献者:J、T1和U3(按重要性顺序)。与其他基因组一起,它们约占基因库的20%。[18]

2000年,Semino的Y DNA研究表明南巴尔干、南意大利和伊比利亚部分地区发现了大量属于E1b1b1(E-M35)大 clade 的单倍群。Semino 将这种模式与J单倍群亚 clade 相联系,认为这是来自近东的农民demic-diffusion 的Y-DNA 组件的一部分。[15]:这里,E-M35 clade 被称为“Eu 4”然而,Rosser 等人认为这是欧洲谱系学中的北非组件,尽管他们没有提出具体的时间和机制来解释它。[29][30]E1b1bAfricaEgyptSinai Peninsula[31]

Battaglia[32]E-M78*E-V13Southern EgyptianEurope[[他们然后建议E-M78的E-V13亚系只在巴尔干地区的原住民“采集者兼农民”从近东地区采用新石器时代技术后扩展。他们提议,E-V13从巴尔干地区的第一次主要扩散可能是朝向亚得里亚海的方向,随着新石器时代的印象陶器文化,也被称为《印象》或卡迪姆陶器:[21]然而,另外一些人则提议,E-V13扩散的主要路线是沿瓦尔达尔-莫拉瓦-多瑙河“公路”系统。

相比之下,巴塔利亚,克鲁奇亚尼引用错误:没有找到与<ref>对应的</ref>标签7000E-V13G2aE-V13STRAlbaniaBosniaGreeceCorsicaProvenceE-V13E-V13Battaglia et al.Cruciani et al.E-V13E-V13在欧洲的现代分布至少部分是由于罗马时代的人口迁移。[33]

新石器时代农民迁移到欧洲,带来了多种新的适应性。[34] 新石器时代农民将浅肤色变异引入欧洲。[34] 在新石器时代农民到达后,一种SLC22A4突变被选择出来,这种突变可能是为了应对蛋氨酸缺乏而出现的,但增强了对某些食物的耐受性。增加了溃疡性肠炎、乳糜泻和肠易激综合征的风险。

青铜时代

编辑在青铜时代,长距离的贸易网络得到了发展,特别是在大西洋沿岸和多瑙河谷。来自挪威的移民涌入了奥克尼和设得兰(对苏格兰和爱尔兰的移民也有一定的程度)。来自德国的移民涌入了英格兰东部。马丁·理查兹估计,青铜时代欧洲的mtDNA移民率约为4%。

关于印欧语系语言起源的另一个理论集中在一个假设的原始印欧语系人,根据库尔干假说,可以追溯到黑海和里海以北的一个地区在约公元前4000年到公元前1000年期间。大约公元前4500年。[35] 他们驯化了马,可能发明了木制圆盘轮,并被认为将他们的文化和基因传播到整个欧洲。YHaplogroup R1a是这些“库尔干”基因的提议标记,如同YHaplogroup R1b,虽然这些单倍群作为一个整体可能比语言家族更古老。引用错误:没有找到与<ref>对应的</ref>标签

在遥远的北方,Y-单倍群 N 的携带者从西伯利亚来到欧洲,最终扩展到芬兰,尽管他们抵达的具体时间不确定。最常见的北欧亚系 N1c1 估计约有 8,000 年的历史。在芬兰发现的人类定居遗址可以追溯到公元前 8500 年,与昆达文化及其假定的祖先斯维德里安文化有关,但后者认为来自欧洲。单倍群 N 在欧洲的地理分布与坑-梳式陶器文化的分布非常一致,该文化的出现通常日期为公元前 4200 年,并与乌拉尔语系的分布一致。萨米人线粒体 DNA 研究,单倍群 U5 一致于多次迁移到斯卡来自伏尔加河-乌拉尔地区的斯堪的纳维亚,始于6,000到7,000年前的现在。[36]

芬兰史前时期欧洲和亚洲殖民者角色的关系是一个有争议的点,一些学者坚持认为芬兰人是“主要来自东欧的人们,他们在冰河期从乌克兰避难所北迁”。引用错误:没有找到与<ref>对应的</ref>标签

雅姆纳亚组件包含部分来自古北欧亚组件的祖先,这是一条古老的西伯利亚谱系,但与欧洲狩猎者密切相关,首先在马尔塔中被识别出来。[37][38] 根据Iosif Lazaridis的说法,“古北欧亚祖先在欧洲各地的比例都是最小的,从不超过20%,但我们在几乎每个欧洲群体中都发现了它。”[39]

Mal'ta

Yamnaya [37]

2015 11 16 Nature Communications,引用错误:没有找到与<ref>对应的</ref>标签

根据Lazaridis等人(2016年的研究),一个与伊朗Chalcolithic人相关的人口对 YamnayaPontic–Caspian草原人口的祖先贡献了大约一半。这些伊朗Chalcolithic人是一个混合体,由“西伊朗的新石器时代人、黎凡特人和高加索狩猎采集者”所组成。[40]

对于乳糖持久和身高增加的基因变异与 Yamnaya 人民一起来。[34] 欧洲人中与金发有关的KITLG基因(SNP rs12821256)衍生等位基因,在欧洲人中可能是金发的原因,在拥有–东部但不是西部狩猎采集者祖源,表明其起源于古北欧拉斯亚(ANE)人口,并可能由具有草原祖源的个体在欧洲传播。与此一致,已知最早携带衍生等位的个体是一个来自西伯利亚中部晚期晚期旧石器时代阿丰托瓦戈拉考古遗址的ANE个体。引用错误:没有找到与<ref>对应的</ref>标签1220 | doi = 10.1038/nature25778 | bibcode = 2018Natur.555..197M }}</ref>

近代历史

编辑<ref>对应的</ref>标签* Haplogroup E1b1b(formerly known as E3b) Middle EastE1b1bE3bAfricaMiddle EastAfroasiatic languages26,000E1b1bNorth AfricaNear EastE1b1bAfroasiatic languagesEuropeBalkan regionAlbaniansItalyIberian peninsulaHaplogroup E1b1b (Y-DNA)E1b1b1E1b1b1a2 (E-V13)47% [50][Kosovo][21] 这个氏族群认为来自西亚,于晚期中石器时代或更晚些时候抵达欧洲。[32] [51] E-M81SicilyAndalusia. aside small enclav欧洲以外的四个主要单倍群,还有几个不太突出或仅在欧洲某些地区很常见的单倍群。 * G单倍群,欧洲新石器时代农民中的常见单倍群,在欧洲大多数地区以低频率出现,在格鲁吉亚和马扎尔人(尽管生活在亚洲,但位于欧洲东部边缘)达到70%以上,在萨丁尼亚达到10%,在科西嘉和乌普萨拉(瑞典)达到12%,在巴尔干和葡萄牙达到11%,在西班牙达到10%,在欧洲俄罗斯达到9%。该系谱也发现于近东。 * N单倍群,仅在欧洲东北部常见,其N1c1亚系谱在芬兰人中达到约60%,在爱沙尼亚人、拉脱维亚人和立陶宛人中达到约40%。 * J2单倍群,在各种亚系谱(J2a、J2b)中,在巴尔干地区发现,频率约为15–30%(特别是[希腊)和意大利。Haplogroup J2 在西亚和东地中海频繁。[52]

母系研究

编辑欧洲的人类线粒体DNA单倍群(mtDNA)有多项研究。在与Y DNA单倍群相比,mtDNA单倍群在地理分布上没有那么明显的差异翻转,但更均匀地普遍。除了外围萨米人之外,所有欧洲人都以H、U和T单倍群为主导。mtDNA的地理结构缺乏可能是由于社交文化因素,即polygyny和patrilocality现象。[29]

遗传研究表明,东亚或南西伯利亚向东欧有13,000 – 6,600年BP的一些母系基因流。[53] ,[[]] mtDNA,,11,000 BP,65%, Roman,, Atlantic,[53] 引用错误:没有找到与<ref>对应的</ref>标签 尤其是沿着东南-西北cline。[54] 例如,Cavalli-Sforza的主要成分分析揭示了欧洲五个主要cline模式,并且类似的模式继续在最近的研究中被发现。[55]:291–296

- 一条来自中东的基因cline,频率最高,向西北方向降低。Cavalli-Sforza最初将其描述为fait农业在新石器时代的传播充分反映了这种趋势。这一直是所有基因模式的解释趋势。

- 一条基因cline,频率最高的是芬兰人和萨米人在东北极端地区,向西南方向频率降低。

- 一条基因cline,频率最高的是俄罗斯南部顿河和伏尔加河地区,向西班牙、南意大利、希腊和斯堪的纳维亚北部萨米语言使用地区频率降低。卡瓦利-斯福尔扎将其与印欧语言的传播联系起来,他将其与农业传播后的“次要扩张”联系起来,相关动物放牧。

- 一条基因cline,频率最高的是巴尔干半岛和南意大利,向英国和[56]巴斯克地区。卡瓦利-斯福尔扎将其与“希腊扩张”联系起来,该扩张在公元前1000年和500年达到顶峰,但肯定早于此。[57]

- 一条基因cline,频率最高在巴斯克地区,在伊比利亚和南法兰西以外的地区频率较低。这可能是卡瓦利-斯福尔扎最著名的结论之一,即这五种模式中最弱的一种,被描述为欧洲先新石器时代人口的孤立残余,“至少部分抵抗了耕作者的扩张”。它大致对应于Rhesus阴性血型的地理分布。特别是,巴斯克人是基因孤立体的结论已经广泛讨论,但也是一种有争议的结论。

他还创建了一棵系统发育树,以分析欧洲人之间的内部关系。他发现了四个主要的“异常值”——巴斯克人、[[萨米人萨米人、萨丁尼亚人和冰岛人:[58] 他将其归因于他们的相对隔离(注意:冰岛人和萨丁尼亚人讲印欧语系语言,而其他两个群体不讲)。 希腊人和南斯拉夫人代表第二组较为极端的离群者。 剩余的人口聚集成几个群体:“凯尔特人”、“日耳曼人”、“西南欧人”、“斯堪的纳维亚人”和“东欧人”。[55]:268

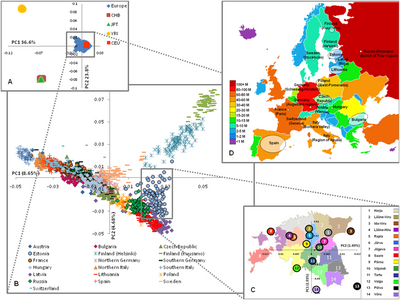

2009年5月的一项研究:[59] 使用27万个SNP对欧洲19个人口进行研究,突出了欧洲人的基因多样性欧洲内部存在从西北到东南梯度相应的人口,并区分出四个明显不同的区域:

- 芬兰,显示出与其他欧洲人最大的距离。

- 波罗的海地区(爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛)、西俄罗斯和东波兰。

- 中欧和西欧。

- 意大利,由于阿尔卑斯山脉作为一个巨大的遗传屏障。

在这项研究中,屏障分析揭示了芬兰、意大利与其他国家之间的“遗传屏障”,并且也可以在芬兰(赫尔辛基和库萨莫之间)和意大利(北部和南部之间,Fst=0.0050)内部展示屏障。[60] Fst(固定指数)发现与地理距离高度相关,范围从邻近人口的≤0.0010到南意大利和芬兰的0.0200–0.0230。为了比较,非欧洲样本的成对Fst如下:欧洲人–非洲人(约鲁巴)0.1530;欧洲人–中国人0.1100;非洲人(约鲁巴)– 0.1900.[61]

2009 18 Fst一般来说,遗传距离对应地理关系,小值出现在邻国/邻近地区的人口群体之间(例如,希腊人/托斯卡尼人:Fst=0.0010,希腊人/巴勒斯坦人:Fst=0.0057),而欧洲不同地区的人口群体之间的遗传距离较大(例如,希腊人/瑞典人:Fst=0.0087,希腊人/俄罗斯人:Fst=0.0108)。[62]

自体DNA =

编辑Seldin (2006) 使用了超过 5,000 个自体SNP。它显示了“北方”和“南方”欧洲人口 群体之间的一致且可重复的区别。大多数具有南欧血统的个人参与者(意大利人、希腊人、葡萄牙人、西班牙人),以及阿什肯纳兹犹太人在南方人口群体中的成员资格超过 85%;而大多数北方、西方、中方和东方欧洲人(瑞典人、英国人、爱尔兰人、德国人和乌克兰人)在北方人口群体中的成员资格超过 90%。本研究中的许多参与者都是美国公民,他们根据自报的家系谱自我认同为不同欧洲族裔。引用错误:没有找到与<ref>对应的</ref>标签

它表明,英格兰人和爱尔兰人与其他北欧和东欧人,如德国人和波兰人,聚集在一起,而一些巴斯克和意大利个体也与北欧人聚集在一起。尽管存在这些分层结构,但它注意到“欧洲的多样性很低,全洲范围内的样本仅比世界其他地区的单个人口样本略高”。[63]

2008年,两个国际研究团队发表了对欧洲人大规模基因分型的分析,使用了超过30万个autosomal SNPs。除了通常的孤立种群,如巴斯克人、芬兰人和撒丁岛人,欧洲人口缺乏明显的分层结构连续性(聚类)如前研究所发现(见Seldin等人2006和Bauchet等人2007[63]),尽管存在南北梯度。总的来说,他们只发现了子群体之间的基因分化程度很低,存在的差异也表现出地理距离和基因距离之间的强大洲际相关性。此外,他们还发现南欧的多样性最大,这可能是由于南欧的有效种群规模较大和/或从南欧到北欧的种群扩张。[54]研究人员将这一观察结果解释为,欧洲人在基因上并不是分散在离散的人口中。[64]引用错误:没有找到与<ref>对应的</ref>标签引用错误:没有找到与<ref>对应的</ref>标签以及古北欧拉斯亚人祖源。[65]引用错误:没有找到与<ref>对应的</ref>标签西伯利亚基因流在几个乌拉尔语系欧洲族裔中发现。这个西伯利亚组分本身是古北欧亚和东亚相关祖源的组合,从东西伯利亚的埃文克斯人和埃文斯人或恩加纳桑人中最大化。一些遗传学家将这种祖源的传播与乌拉尔语系的传播联系起来,而其他人则认为乌拉尔语系是在西伯利亚基因流抵达之前传播的,这是一种次要的[66][67]

西伯利亚基因流在几个乌拉尔语系欧洲族裔中发现。这是一个由古北欧亚和东亚相关祖源的组合,从东西伯利亚的埃文克斯人和埃文斯人或恩加纳桑人中最大化。一些遗传学家将这种祖源的传播与乌拉尔语系的传播联系起来,而其他人则认为乌拉尔语系是在西伯利亚基因流抵达之前传播的,这是一种次要的乌拉尔语族人口内部的多样性来源。[68][69] 基因数据表明,乌拉尔语系群体中观察到的西伯利亚基因流来自西伯利亚狩猎采集者的起源。西伯利亚狩猎采集者以高古北欧亚人祖源和较少的东伯利亚混杂为特征。乌拉尔语系群体中的沃尔加塔塔尔人或楚瓦什人的基因数据发现,“西突厥语系speaker,例如楚瓦什和沃尔加塔塔尔,东亚成分仅检测到少量(约5%)”。[70][71]

东亚血统在一些欧洲人中以低频率出现,如英国(2.5 ± 1%)、奥克尼(3.8 ± 1%)、法国(0.7 ± 0.8%)和德国(0.7 ± 0.8%)。芬兰人和俄罗斯人拥有超过12%的东亚血统,来自历史上与蒙古族人口的通婚。引用错误:没有找到与<ref>对应的</ref>标签2017 Russians[72],Lipka Tatars Turkic,genome引用错误:没有找到与<ref>对应的</ref>标签欧洲人群中,像其他欧亚人群一样,中石器时代、新石器时代或青铜时代祖源并不均匀分布。但是,WHG相关祖源在现今波罗的海国家、白俄罗斯、波兰和俄罗斯的个体中最高,而EHG相关祖源在芬兰和爱沙尼亚最高。草原相关祖源在北欧发现,峰值在爱尔兰、冰岛、挪威和瑞典,但向南逐渐减少,特别是在南欧,其中新石器时代安纳托利亚农民祖源占主导地位。[73]

==== ()

Fst(SNPs 2009)

FstSNPsMicrosatellite 。FstF-statistics1920Sewall Wright。Fst。Fst0 1。0Fst1Fst。研究表明,绝大多数的基因变异发生在同一人口群体中的个体之间(约85%);而属于同一“种族”/大洲中的不同人口群体,以及属于不同种族/大洲群体的变异程度则较小(3-8%;6-11%,分别)。

| 意大利裔美国人 | 巴勒斯坦人 | 瑞典人 | 德鲁兹人 | 西班牙人 | 德国人 | 俄罗斯人 | 爱尔兰人 | 希腊裔美国人 | 阿什肯纳兹犹太人 | 切尔克斯人 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 意大利裔美国人 | 0.0064 | 0.0057 | 0.0010 | 0.0029 | 0.0088 | 0.0048 | 0.0000 | 0.0040 | 0.0067 | ||||||||||||

| 0.0064 | 0.0191 | 0.0064 | 0.0101 | 0.0136 | 0.0202 | 0.0170 | 0.0057 | 0.0093 | 0.0108 | ||||||||||||

| 0.0064 | 0.0191 | 0.0167 | 0.0040 | 0.0007 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0084 | 0.0120 | 0.0117 | ||||||||||||

| 0.0057 | 0.0064 | 0.0167 | 0.0096 | 0.0121 | 0.0194 | 0.0154 | 0.0052 | 0.0088 | 0.0092 | ||||||||||||

| 0.0010 | 0.0101 | 0.0040 | 0.0096 | 0.0015 | 0.0070 | 0.0037 | 0.0035 | 0.0056 | 0.0090 | ||||||||||||

| 0.0029 | 0.0136 | 0.0007 | 0.0121 | 0.0015 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0039 | 0.0072 | 0.0089 | ||||||||||||

| 0.0088 | 0.0202 | 0.0030 | 0.0194 | 0.0070 | 0.0030 | 0.0038 | 0.0108 | 0.0137 | 0.0120 | ||||||||||||

| 0.0048 | 0.0170 | 0.0020 | 0.0154 | 0.0037 | 0.0010 | 0.0038 | 0.0067 | 0.0109 | 0.0110 | ||||||||||||

| 0.0000 | 0.0057 | 0.0084 | 0.0052 | 0.0035 | 0.0039 | 0.0108 | 0.0067 | 0.0042 | 0.0054 | ||||||||||||

| 0.0040 | 0.0093 | 0.0120 | 0.0088 | 0.0056 | class="wikitable" style="text-align:center; width:80%;" | ||||||||||||||||

| [奥地利]] | [保加利亚]] | [捷克共和国]] | [爱沙尼亚]] | [芬兰]] ([赫尔辛基]]) | [芬兰]] ([库萨莫]]) | [法国]] | [北德国]] | [南德国]] | [匈牙利]] | [北意大利]] | [南意大利]] | [拉脱维亚]] | [立陶宛]] | [波兰]] | [俄罗斯]] | [西班牙]] | [瑞典]] | [瑞士]] | CEU | ||

| [奥地利] | 1.14 | 1.08 | 1.58 | 2.24 | 3.30 | 1.16 | 1.10 | 1.04 | 1.04 | 1.49 | 1.79 | 1.85 | 1.70 | 1.19 | 1.47 | 1.41 | 1.21 | 1.19 | 1.12 | [奥地利] | |

| [保加利亚] | 1.14 | 1.21 | 1.70 | 2.19 | 2.91 | 1.22 | 1.32 | 1.19 | 1.10 | 1.32 | 1.38 | 1.86 | 1.73 | 1.53 | 1.30 | 1.47 | 1.13 | 1.29 | |||

| 1.08 | 1.21 | 1.42 | 2.20 | 3.26 | 1.35 | 1.15 | 1.16 | 1.06 | 1.69 | 2.04 | 1.62 | 1.48 | 1.09 | 1.27 | 1.63 | 1.26 | 1.37 | 1.21 | |||

| 1.58 | 1.70 | 1.42 | 1.71 | 2.80 | 2.08 | 1.53 | 1.70 | 1.41 | 2.42 | 2.93 | 1.24 | 1.28 | 1.17 | 1.21 | 2.54 | 1.49 | 2.16 | 1.59 | |||

| (Helsinki) | 2.24 | 2.19 | 2.20 | 1.71 | 1.86 | 2.69 | 2.17 | 2.35 | 1.87 | 2.82 | 3.37 | 2.31 | 2.33 | 1.75 | 2.10 | 3.14 | 1.89 | 2.77 | 1.99 | (Helsinki) | |

| (Kuusamo) | 3.30 | 2.91 | 3.26 | 2.80 | 1.86 | 3.72 | 3.27 | 3.46 | 2.68 | 3.64 | 4.18 | 3.33 | 3.37 | 2.49 | 3.16 | 4.21 | 2.87 | 3.83 | 2.89 | (Kuusamo) | |

| 1.16 | 1.22 | 1.35 | 2.08 | 2.69 | 3.72 | 1.25 | 1.12 | 1.16 | 1.38 | 1.68 | 2.40 | 2.20 | 1.44 | 1.94 | 1.13 | 1.38 | 1.10 | 1.13 | |||

| Northern | 1.10 | 1.32 | 1.15 | 1.53 | 2.17 | 3.27 | 1.25 | 1.08 | 1.11 | 1.72 | 2.14 | 1.84 | 1.66 | 1.18 | 1.49 | 1.62 | 1.12 | 1.36 | 1.06 | Northern南德国 | |

| 南德国 | 1.04 | 1.19 | 1.16 | 1.70 | 2.35 | 3.46 | 1.12 | 1.08 | 1.08 | 1.53 | 1.85 | 1.20 | 1.84 | 1.23 | 1.58 | 1.40 | 1.21 | 1.17 | 1.07 | 南德国 | |

| 匈牙利 | 1.04 | 1.10 | 1.06 | 1.41 | 1.87 | 2.68 | 1.16 | 1.11 | 1.08 | 1.42 | 1.63 | 1.58 | 1.46 | 1.14 | 1.28 | 1.32 | 1.22 | 1.16 | 1.13 | 匈牙利 | |

| 北意大利 | 1.49 | 1.32 | 1.69 | 2.42 | 2.82 | 3.64 | 1.38 | 1.72 | 1.53 | 1.42 | 1.54 | 2.64 | 2.48 | 1.75 | 2.24 | 1.42 | 1.86 | 1.36 | 1.56 | 北意大利 | |

| 南意大利 | 1.79 | 1.38 | 2.04 | 2.93 | 3.37 | 4.18 | 1.68 | 2.14 | 1.85 | 1.63 | 1.54 | 3.14 | 2.96 | 1.99 | 2.68 | 1.67 | 2.28 | 1.54 | 1.84 | 南意大利 | |

| 拉脱维亚 | 1.85 | 1.86 | 1.62 | 1.24 | 2.31 | 3.33 | 2.40 | 1.84 | 1.20 | 1.58 | 2.64 | 3.14 | 1.20 | 1.26 | 1.84 | 2.82 | 1.89 | 2.52 | 1.87 | 拉脱维亚 | |

| 立陶宛 | 1.70 | 1.73 | 1.48 | 1.28 | 2.33 | 3.37 | 2.20 | 1.66 | 1.84 | 1.46 | 2.48 | 2.96 | 1.20 | 1.20 | 1.26 | 2.62 | 1.74 | 2.29 | 1.74 | 立陶宛 | |

| 波兰 | 1.19 | 1.29 | 1.09 | 1.17 | 2.49 | 1.44 | 1.18 | 1.23 | 1.14 | 1.75 | 1.99 | 1.26 | 1.20 | 1.18 | 1.66 | 1.30 | 1.46 | 1.28 | 波兰 | ||

| 俄罗斯 | 1.47 | 1.53 | 1.27 | 1.21 | 2.10 | 3.16 | 1.94 | 1.49 | 1.58 | 1.28 | 2.24 | 2.68 | 1.84 | 1.26 | 1.18 | 2.32 | 1.59 | 1.20 | 1.56 | 俄罗斯 | |

| 西班牙 | 1.41 | 1.30 | 1.63 | 2.54 | 3.14 | 4.21 | 1.13 | 1.62 | 1.40 | 1.32 | 1.42 | 1.67 | 2.82 | 2.62 | 1.66 | 2.32 | 1.73 | 1.16 | 1.34 | 西班牙 | |

| 瑞典 | 1.21 | 1.47 | 1.26 | 1.49 | 1.89 | 2.87 | 1.38 | 1.12 | 1.21 | 1.22 | 1.86 | 2.28 | 1.89 | 1.74 | 1.30 | 1.59 | 1.73 | 1.50 | 1.09 | 瑞典 | |

| 瑞士 | 1.19 | 1.13 | 1.37 | 2.16 | 2.77 | 3.83 | 1.10 | 1.36 | 1.17 | 1.16 | 1.36 | 1.54 | 2.52 | 2.29 | 1.46 | 1.20 | 1.16 | 1.50 | 1.21 | 瑞士 | |

| CEU | 1.12 | 1.29 | 1.21 | 1.59 | 1.99 | 2.89 | 1.13 | 1.06 | 1.07 | 1.13 | 1.56 | 1.84 | 1.87 | 1.74 | 1.28 | 1.56 | 1.34 | 1.09 | 1.21 | CEU | |

| 奥地利 | 保加利亚 | 捷克共和国 | 爱沙尼亚 | 芬兰(赫尔辛基) | 芬兰(库萨 [76]! scope=col | | CEU |

CEU –

研究历史

编辑经典遗传标记(代理标记)

编辑最早进行遗传研究的学者之一是路易吉·卢卡·卡瓦利-斯福尔扎。他使用经典遗传标记通过代理方法分析 DNA。这种方法研究特定等位基因特征(即人类血液中发现的蛋白质多态性,如 ABO 血型、Rh 血型抗原、HLA 位点、免疫球蛋白、G6PD 同工酶等)频率的差异。随后,他的团队基于这样的原则计算了人群间的遗传距离:即共享相似特征频率的两个群体比具有更大特征频率差异的群体更为密切相关。

从中,他构建了显示遗传距离的phylogenetic tree。他的团队还进行了主成分分析,该方法善于分析多变量数据,并尽量减少信息损失。损失的信息可以通过生成第二个主成分等方式部分恢复。[55]:39 反过来,每个个体主成分(PC)的信息可以在《合成图》中图形化地呈现出来。这些图表显示峰值和谷值,分别代表基因频率不同的种群。在研究区域内,某些种群的基因频率取极值与其他种群相比。[55]:51

通常情况下,峰值和谷值通过平滑梯度相连,被称为cline。遗传cline可以通过环境适应(natural selection)、两个初始不同种群之间的连续基因流或人口扩张到稀少人口的环境中,初始时与现有种群的基因混杂很少。[77]:390 Cavalli-Sforza 将这些梯度与假定的prehistorical种群迁移联系起来,基于考古学和语言学理论。然而,鉴于这些模式的时间深度未知,“asso推断他们与特定的人口事件相关通常是推测的。[29]

直接 DNA 分析

编辑使用直接 DNA 分析的研究现在非常丰富,可能使用线粒体 DNA (mtDNA), Y 染色体的非重组部分 (NRY),或甚至是常染色体 DNA。mtDNA 和 NRY DNA 共享一些相似特征,这些特征使它们在遗传人类学中非常有用。这些特征包括 mtDNA 和 NRY DNA 从母亲到子女和父亲到儿子的直接、未改变的继承,分别没有基因重组的“混淆”效应。我们还假设这些遗传位点不受自然选择的影响,而主要负责碱基对变化的过程是突变(可以计算)。[13]:58

NRY 和 mtDNA 的较小的有效种群大小autosomal相比,NRY和mtDNA变异可能是人口组成的敏感指数,因为它们增强了漂移和创始人效应的后果。[29][18][15] 这些生物学假设并不确定;Rosser建议说,气候条件可能会影响某些谱系的生育能力。[29]

遗传学家使用的基本突变率更加可疑。他们经常使用不同的突变率,研究结果经常得出截然不同的结论。[29] NRY和mtDNA可能如此容易受到漂移的影响,以至于一些古老的模式可能已经被遮蔽。另一个假设是,人口系谱近似于等位基因系谱。Guido Barbujani指出,只有当人口群体来自一个基因单态的创始人集合时,这才成立。Barbujani认为,欧洲不太可能被单一型种群所殖民。这将导致超估计单倍群年龄,从而错误地将欧洲的人口历史扩展到晚旧石器时代,而不是新石器时代。[78] 来自古DNA研究的年代学确定性可能更高(见下文),但迄今为止,这些研究还相对较少。

而Y-DNA和线粒体DNA单倍群仅代表一个人DNA池中的小部分,自体DNA具有优势包含数十万可检测遗传位点的谱系图,因此提供了遗传组成的完整图景。由于自体DNA经历重组,亲缘关系只能以统计基础确定。每个染色体可以记录每个基因的历史。自体研究对于显示现有人口之间的关系非常可靠,但不能像线粒体DNA和NRY DNA研究那样揭示他们的历史,尽管它们有很多复杂性。

遗传研究基于多种假设,并受到方法学限制,如选择偏见和基因漂移、创始和瓶颈效应等混杂现象,特别是在单倍群研究中引发大量错误。不管方法多么准确,从这些研究中得出的结论都是基于作者如何将数据与已建立的考古或历史记录相匹配。语言理论。[来源请求]

参见

编辑参考文献

编辑行内引用

编辑- ^ 1.0 1.1 Nelis M, Esko T, Mägi R, Zimprich F, Zimprich A, Toncheva D, Karachanak S, Piskácková T, Balascák I, Peltonen L, Jakkula E, Rehnström K, Lathrop M, Heath S, Galan P, Schreiber S, Meitinger T, Pfeufer A, Wichmann HE, Melegh B, Polgár N, Toniolo D, Gasparini P, D'Adamo P, Klovins J, Nikitina-Zake L, Kucinskas. 缺少或

|title=为空 (帮助) - ^ Template:Title = 欧洲人的遗传结构:来自东北的视角

- ^ Haak, Wolfgang; Lazaridis, Iosif; Patterson, Nick; Rohland, Nadin; Mallick, Swapan; Llamas, Bastien; Brandt, Guido; Nordenfelt, Susanne; Harney, Eadaoin; Stewardson, Kristin; Fu, Qiaomei; Mittnik, Alissa; Bánffy, Eszter; Economou, Christos; Francken, Michael. Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe. Nature. 2015, 522 (7555): 207–211. Bibcode:2015Natur.522..207H. ISSN 1476-4687. PMC 5048219 . PMID 25731166. arXiv:1502.02783 . doi:10.1038/nature14317 (英语).

- ^ Lazaridis I, Patterson N, Mittnik A, Renaud G, Mallick S, Kirsanow K, et al. 缺少或

|title=为空 (帮助) - ^ Lipson M, Szécsényi-Nagy A, Mallick S, Pósa A, Stégmár B, Keerl V, et al. 早期欧洲农民的平行古基因组学transects揭示复杂的遗传史. 自然. 2017年11月, 551 (7680): 368–372. Bibcode:2017Natur.551..368L. PMC 5973800 . PMID 29144465. doi:10.1038/nature24476.

- ^ 5 15 https://www.science.org/content/article/theres-no-such-thing-pure-e2017 5 15 请检查

|url=值 (帮助). 已忽略文本“ AAAS” (帮助); 缺少或|title=为空 (帮助) - ^ Curry A. https://web.archive.org/web/20190709130347/https://www.nationalgeographic.com/culture/2019/07/first-europeans-immigrants-genetic-testing-feature/. 2019. (原始内容存档于2019 7 9). 缺少或

|title=为空 (帮助) - ^ {{cite web| vauthors = Dutchen S |title=Farming's in Their DNA|url=http://hms.harvard.edu/news/farmings-their-dna%7Cpublisher=[[|access-date=25 November 2015|date=November 23, 2015}}

- ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 引用错误:没有为名为

Fu 2016的参考文献提供内容 - ^ 普鲁费尔 K, 拉西莫 F, 帕特森 N, 杰伊 F, 桑卡拉曼 S, 索耶 S, et al. 阿尔泰山脉中尼安德特人的完整基因组序列. 自然. 2014年1月, 505 (7481): 43–49 [在线2013]. Bibcode:2014Natur.505...43P. PMC 4031459 . PMID 24352235. doi:10.1038/nature12886. 温哥华格式错误 (帮助)

- ^ Wade N. 科学家在德国草拟尼安德特人基因组. 2009-12-02 [2010-05-03].

|newspaper=被忽略 (帮助) - ^ 尼安德特人与我们不同. BBC. 2009-12-02.

- ^ 13.0 13.1 13.2 Milisauskas S. Birkhauser. 2002. ISBN 978-0-306-46793-6. 缺少或

|title=为空 (帮助) - ^ Teschler-Nicola, Maria; Fernandes, Daniel; Händel, Marc; Einwögerer, Thomas; Simon, Ulrich; Neugebauer-Maresch, Christine; Tangl, Stefan; Heimel, Patrick; Dobsak, Toni; Retzmann, Anika; Prohaska, Thomas. Ancient DNA reveals monozygotic newborn twins from the Upper Palaeolithic. Communications Biology. 2020-11-06, 3 (1): 650. ISSN 2399-3642. PMC 7648643 . PMID 33159107. doi:10.1038/s42003-020-01372-8 (英语).

- ^ 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 引用错误:没有为名为

Semino_2000的参考文献提供内容 - ^ 引用错误:没有为名为

Wells_2001的参考文献提供内容 - ^ Karafet TM, Mendez FL, Meilerman MB, Underhill PA, Zegura SL, Hammer MF. New binary polymorphisms reshape and increase resolution of the human Y chromosomal haplogroup tree. Genome Research. 2008, 18 (5): 830–838. PMC 2336805 . PMID 18385274. doi:10.1101/gr.7172008.

- ^ 18.0 18.1 18.2 18.3 Richards M, Macaulay V, Hickey E, Vega E, Sykes B, Guida V, et al. mtDNA 67 (5): 1251–1276. 2000 11. PMC 1288566 . PMID 11032788. doi:10.1016/S0002-9297(07)62954-1.

- ^ A, HJ, V, M, F, C, et al. 欧洲人类mtDNA中的后冰川重新殖民信号. 美国人类遗传学杂志. 2001年10月, 69 (4): 844–852. PMC 1226069 . PMID 11517423. doi:10.1086/323485.

- ^ Cinnioglu et al. Excavating Y-chromosome haplotype strata in Anatolia. 2003

- ^ 21.0 21.1 21.2 21.3 Pericić M, Lauc LB, Klarić IM, Rootsi S, Janićijevic B, Rudan I, et al. 东南欧高分辨率phylogenetic分析追溯斯拉夫族群中的主要父系基因流事件. 分子生物学和进化. 2005年10月, 22 (10): 1964–1975. PMID 15944443. doi:10.1093/molbev/msi185 .

- ^ Passarino G, Semino O, Magri C, Al-Zahery N, Benuzzi G, Quintana-Murci L, et al. The 49a,f haplotype 11 is a new marker of the EU19 lineage that traces migrations from north黑海附近地區. 人类免疫学. 2001年9月, 62 (9): 922–932. PMID 11543894. doi:10.1016/S0198-8859(01)00291-9.

- ^ Bilton DT, Mirol PM、Mascheretti S、Fredga K、Zima J、Searle JB. 地中海欧洲作为小型哺乳动物的特有地区,而不是北方冰后殖民的来源. 生物科学论文. 1998年7月, 265 (1402): 1219–1226. PMC 1689182 . PMID 9699314. doi:10.1098/rspb.1998.0423. 温哥华格式错误 (帮助)

- ^ Haak W, Balanovsky O, Sanchez JJ, Koshel S, Zaporozhchenko V, Adler CJ, Der Sarkissian CS. 缺少或

|title=为空 (帮助) - ^ Template:Randt G, Schwarz C, Nicklisch N, Dresely V, Fritsch B, Balanovska E, Villems R, Meller H, Alt KW, Cooper A

- ^ Perlès C, Monthel G ( 2001) The Early Neolithic in Greece: The First Farming Communities in Europe. Cambridge University Press, Cambridge.

- ^ Runnels C (2003) The origins of the Greek Neolithic: a personal view, in Ammerman and Biagi (2003 eds).

- ^ Piazza A, Cavalli-Sforza LL, Menozzi P. The history and geography of human genes. Princeton, N.J: Princeton University Press. 1994. ISBN 978-0-691-08750-4.

- ^ 29.0 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 Rosser ZH, Zerjal T, Hurles ME, Adojaan M, Alavantic D, Amorim A, et al. 欧洲Y染色体多样性是cline的,并且主要受地理因素的影响,而不是语言. 美国人类遗传学杂志. 2000年12月, 67 (6): 1526–1543. PMC 1287948 . PMID 11078479. doi:10.1086/316890. (原始内容存档于2008-05-06).

- ^ UndePA, Kivisild T. 已忽略文本“ 41 ” (帮助); 已忽略文本“ 539564 ” (帮助); 已忽略文本“ 2007 ” (帮助); 已忽略文本“ 18076332 ” (帮助); 已忽略文本“ 10.1146/annurev.genet.41.110306.130407 ” (帮助); 已忽略未知参数

|=(帮助); 缺少或|title=为空 (帮助) - ^ yDNAE3bAfricaEuropeSinai mtDNA.

- ^ 32.0 32.1 Battaglia V, Fornarino S, Al-Zahery N, Olivieri A, Pala M, Myres NM, King RJ, Rootsi S, Marjanovic D, Primorac D, Hadziselimovic R, Vidovic S, Drobnic K, Durmishi N, Torroni A, Santachiara-Benerecetti AS, Underhill PA, Semino O. 已忽略未知参数

|display-=(帮助); 已忽略未知参数|=(帮助); 缺少或|title=为空 (帮助) - ^ 33.0 33.1 Bird S. Haplogroup E3b1a2 as a Possible Indicator of Settlement in Roman Britain by Soldiers of Balkan Origin. Journal of Genetic Genealogy. 2007, 3 (2) [2009-08-25]. (原始内容存档于2016-04-22).

- ^ 34.0 34.1 34.2 Mathieson I, Lazaridis I, Rohland N, Mallick S, Patterson N, Roodenberg SA, et al. 古欧亚大陆230个古代人类的选择模式. 自然. 2015年12月, 528 (7583): 499–503. Bibcode:2015Natur.528..499M. PMC 4918750 . PMID 26595274. doi:10.1038/nature16152.

- ^ Haak W, Lazaridis I, Patterson N, Rohland N, Mallick S, Llamas B, et al. 欧洲印欧语言的来源是来自大草原的大规模移民. 自然. 2015年6月, 522 (7555): 207–211. Bibcode:2015Natur.522..207H. PMC 5048219 . PMID 25731166. arXiv:1502.02783 . doi:10.1038/nature14317.

- ^ Ingman M, Gyllensten U. A recent genetic link between Sami and the Volga-Ural region of Russia. European Journal of Human Genetics. January 2007, 15 (1): 115–120. PMID 16985502. doi:10.1038/sj.ejhg.5201712 .

- ^ 37.0 37.1 引用错误:没有为名为

Jones 2015的参考文献提供内容 - ^ 杨, Melinda A. 亚洲迁移、多样化和混杂的遗传史. 人类人口遗传学和基因组学. 2022-01-06, 2 (1): 1–32. ISSN 2770-5005. doi:10.47248/hpgg2202010001 (英语).

- ^ {{cite web| vauthors = DS |title=|url=http://hms.harvard.edu/news/%7Carchive-url=https://web.archive.org/web/20141001020113/http://hms.harvard.edu/news/%7Carchive-date=2014-10-01%7Cpublisher=[[|access-date=2015 11 25|date=2014 9 17}}]

- ^ Lazaridis I, Nadel D, Rollefson G, Merrett DC, Rohland N, Mallick S, et al. The genetic structure of the world's first farmers. 2016. bioRxiv 10.1101/059311 .

- ^ Bosch E, Calafell F, González-Neira A, Flaiz C, Mateu E, Scheil HG, et al. ,Pt 4: 459–487. 2006 7. PMID 16759179. S2CID 23156886. doi:10.1111/j.1469-1809.2005.00251.x.

- ^ Capelli C, Redhead N, Abernethy JK, Gratrix F, Wilson JF, Moen T, et al. 英国群岛的 Y 染色体普查. 当前生物学. 2003 年 5 月, 13 (11): 979–984. PMID 12781138. doi:10.1016/S0960-9822(03)00373-7 . hdl:20.500.11820/8acb01f3-a7c1-45f5-89de-b796266d651e .

- ^ 43.0 43.1 Cruciani F, Trombetta B, Antonelli C, Pascone R, Valesini G, Scalzi V, et al. Strong intra- and inter-continental differentiation revealed by Y chromosome SNPs M269, U106 and U152. Forensic Science International. Genetics. June 2011, 5 (3): e49–e52. PMID 20732840. doi:10.1016/j.fsigen.2010.07.006. hdl:11573/226727.

- ^ 44.0 44.1 Kayser M, Lao O, Anslinger K, Augustin C, Bargel G, Edelmann J, et al. 波兰和德国之间存在显著的遗传差异,遵循当前政治边界. 人类遗传学. 2005年9月, 117 (5): 428–443. PMID 15959808. S2CID 11066186. doi:10.1007/s00439-005-1333-9.

- ^ 引用错误:没有为名为

Myres2010的参考文献提供内容 - ^ Bowden GR, Balaresque P, King TE, Hansen Z, Lee AC, Pergl-Wilson G, Hurley E, Roberts SJ, Waite P, Jesch J, Jones AL, Thomas MG, Harding SE, Jobling MA. Excavating past population structures by surname-based sampling: the genetic legacy of the Vikings in northwest England. Molecular Biology and Evolution. February 2008, 25 (2): 301–9. PMC 2628767 . PMID 18032405. doi:10.1093/molbev/msm255.

- ^ Lall GM, Larmuseau MH, Wetton JH, Batini C, Hallast P, Huszar TI, et al. //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7940619. PMC 7940619 . PMID 33139852. doi:10.1038/s41431-020-00747-z. 已忽略文本“ tR1a1Y-chromosomehaplogroupR1a1Britain ” (帮助); 已忽略文本“ 29 ” (帮助); 已忽略文本“ 3 ” (帮助); 已忽略文本“ 512523 ” (帮助); 已忽略文本“ 2021 3 ” (帮助); 已忽略未知参数

|=(帮助); 缺少或|title=为空 (帮助) - ^ Kasperaviciūte D, Kucinskas V, Stoneking M. Y chromosome mitochondrial DNA variation. Annals of Human Genetics. 2004 9, 68 (Pt 5): 43852. PMID 15469421. S2CID 26562505. doi:10.1046/j.1529-8817.2003.00119.x.

- ^ Mirabal S, Varljen T, Gayden T, Regueiro M, Vujovic S, Popovic D, et al. 人类Y染色体短串联重复:巴尔干半岛农业扩散的文化同化和迁移机制. 美国体质人类学杂志. 2010年7月, 142 (3): 380–390. PMID 20091845. doi:10.1002/ajpa.21235.

- ^ {{}}

- ^ Template:= Cruciani F, La Fratta R, Santolamazza P, Sellitto D, Pascone R, Moral P, Watson E, Guida V, Colomb EB, Zaharova B, Lavinha J, Vona G, Aman R, Cali F, Akar N, Richards M, Torroni A, Novelletto A, Scozzari R

- ^ Semino O, Magri C, Benuzzi G, Lin AA, Al-Zahery N, Battaglia V, et al. 欧洲新石器时代和地中海地区后期迁徙事件的Y染色体单倍群E和J的起源、扩散和分化:推断. 美国人类遗传学杂志. 2004年5月, 74 (5): 1023–1034. PMC 1181965 . PMID 15069642. doi:10.1086/386295.

- ^ 53.0 53.1 Derenko M, Malyarchuk B, Denisova G, Perkova M, Rogalla U, Grzybowski T, et al. Complete mitochondrial DNA analysis of eastern Eurasian haplogroups rarely found in populations of northern Asia and eastern Europe. PLOS ONE. 2012, 7 (2): e32179. PMC 3283723 . PMID 22363811. doi:10.1371/journal.pone.0032179 . 已忽略文本“ bi2012PLoSO...732179D ” (帮助)

- ^ 54.0 54.1 引用错误:没有为名为

Lao_2008的参考文献提供内容 - ^ 55.0 55.1 55.2 55.3 引用错误:没有为名为

Cavalli-Sforza_1993的参考文献提供内容 - ^ {{}}

- ^ {{}}

- ^ Cavalli-Sforza, Luca; Menozzi, Paolo; Piazza, Alberto (1994). 《人类基因的历史和地理》. 普林斯顿大学出版社,p. 272

- ^ 欧洲人的基因结构:来自北欧东部的视角, Nelis et al. 2009

- ^ {{}}

- ^ Nelis, Mari; Esko, Tõnu; Mägi, Reedik; Zimprich, Fritz; Zimprich, Alexander; Toncheva, Draga; Karachanak, Sena; Piskáčková, Tereza; Balaščák, Ivan; Peltonen, Leena; Jakkula, Eveliina; Rehnström, Karola; Lathrop, Mark; Heath, Simon; Galan, Pilar. Genetic Structure of Europeans: A View from the North–East. PLOS ONE. 2009-05-08, 4 (5): e5472. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0005472 (英语).

- ^ 62.0 62.1 Tian C, Kosoy R, Nassir R, Lee A, Villoslada P, Klareskog L, et al. 欧洲人口遗传亚结构:进一步定义祖源信息标记以区分多样欧洲族群. 分子医学. 2009, 15 (11–12): 371–383. PMC 2730349 . PMID 19707526. doi:10.2119/molmed.2009.00094.

- ^ 63.0 63.1 引用错误:没有为名为

sitesled2007的参考文献提供内容 - ^ Novembre J, Johnson T, Bryc K, Kutalik Z, Boyko AR, Auton A, et al. 基因反映欧洲的地理分布. 大自然. Bibcode:2008Natur.456...98N. PMC 2735096 . PMID 18758442. doi:10.1038/nature07331. 已忽略未知参数

|期=(帮助); 已忽略未知参数|日期=(帮助); 已忽略未知参数|页=(帮助); 已忽略未知参数|卷=(帮助) - ^ Khrunin AV, Khokhrin DV, Filippova IN, Esko T, Nelis M, Bebyakova NA, et al. 欧洲俄罗斯人群的全基因组分析揭示了北欧新的遗传多样性极. PLOS ONE. 2013年3月7日, 8 (3): e58552. Bibcode:2013PLoSO...858552K. PMC 3591355 . PMID 23505534. doi:10.1371/journal.pone.0058552 .

- ^ {{}}

- ^ Yang MA, Gao X, Theunert C, Tong H, Aximu-Petri A, Nickel B, et al. 40,000-Year-Old Individual from Asia Provides Insight into Early Population Structure in Eurasia. Current Biology. October 2017, 27 (20): 3202–3208.e9. PMC 6592271 . PMID 29033327. doi:10.1016/j.cub.2017.09.030.

- ^ Lamnidis, Thiseas C.; Majander, Kerttu; Jeong, Choongwon; Salmela, Elina; Wessman, Anna; Moiseyev, Vyacheslav; Khartanovich, Valery; Balanovsky, Oleg; Ongyerth, Matthias; Weihmann, Antje; Sajantila, Antti; Kelso, Janet; Pääbo, Svante; Onkamo, Päivi; Haak, Wolfgang. Ancient Fennoscandian genomes reveal origin and spread of Siberian ancestry in Europe. Nature Communications. 2018-11-27, 9 (1): 5018. Bibcode:2018NatCo...9.5018L. ISSN 2041-1723. PMC 6258758 . PMID 30479341. doi:10.1038/s41467-018-07483-5.

- ^ Santos, Patrícia; Gonzàlez-Fortes, Gloria; Trucchi, Emiliano; Ceolin, Andrea; Cordoni; Guardiano, Cristina; Longobardi, Giuseppe; Barbujani, Guido. 规则而非例外:芬乌格里克语系speaker的语法和基因组中的古代迁移平行证据. 基因. 2020年12月, 11 (12): 1491. ISSN 2073-4425. PMC 7763979 . PMID 33322364. doi:10.3390/genes11121491 (英语). 已忽略未知参数

|fist5=(帮助) - ^ Wong, Emily H.M. 重建西伯利亚基因历史an Northeastern European. Genome Research. 2015, 27 (1): 1–14. PMC 5204334 . PMID 27965293. doi:10.1101/gr.202945.115.

- ^ Triska; Chekanov; Stepanov; Khusnutdinova, Elza K.; Kumar, Ganesh Prasad Arun; Akhmetova; Babalyan; Boulygina; Kharkov; Gubina; Khidiyatova; Khitrinskaya; Khrameeva, Ekaterina E.; Khusainova, Rita; Konovalova. Lake Baikal Baltic Sea: Europe. BMC Genetics. 2017-12-28, 18 (1): 110. ISSN 1471-2156. PMC 5751809 . PMID 29297395. doi:10.1186/s12863-017-0578-3 .

Western西伯利亚人比俄罗斯联邦其他人口拥有更多的古北欧血统(由马尔塔代表)。

- ^ Triska, Petr; Chekanov, Nikolay; Stepanov, Vadim; et al. Between Lake Baikal and the Baltic Sea: genomic history of the gateway to Europe. BMC Genetics. 2017, 18 (1). PMID 29297395. doi:10.1186/s12863-017-0578-3 .

- ^ Irving-Pease, Evan K.; Refoyo-Martínez, Alba; Barrie, William; et al. The selection landscape and genetic legacy of ancient Eurasians. Nature. 2024, 625 (7994): 312–320. doi:10.1038/s41586-023-06705-1 –通过Nature.com.

- ^ Nelis M, Esko T, Mägi R, Zimprich F, Zimprich A, Toncheva D, et al. 欧洲人的遗传结构:来自东北的视角. PLOS ONE. 2009年5月8日, 4 (5): e5472. Bibcode:2009PLoSO...4.5472N. PMC 2675054 . doi:10.1371/journal.pone.0005472 . 已忽略文本“

72

” (帮助); 已忽略文本“0.0137

” (帮助); 已忽略文本“0.0109

” (帮助); 已忽略文本“0.0042

” (帮助); 已忽略文本“0.0107

” (帮助); 已忽略文本“ 切尔克斯人

” (帮助); 已忽略文本“0.0067

” (帮助); 已忽略文本“0.0108

” (帮助); 已忽略文本“0.0117

” (帮助); 已忽略文本“0.0092

” (帮助); 已忽略文本“0.0090

” (帮助); 已忽略文本“0.0089

” (帮助); 已忽略文本“0.0120

” (帮助); 已忽略文本“0.0110

” (帮助); 已忽略文本“0.0054

” (帮助); 已忽略文本“0.0107

” (帮助); 已忽略未知参数

|- ! scope=(帮助); 已忽略未知参数|}pmid=(帮助) - ^ {{}}

- ^ {{}}

- ^ Arredi B, Poloni ES, Tyler-Smith C. The Peopling of Europe. Anthropological Genetics: Theory, Methods and Applications. Cambridge University Press. 2007. ISBN 978-0-521-54697-3.

- ^ Barbujani G, Bertorelle G. Genetics and the population history of Europe. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. January 2001, 98 (1): 22–25. Bibcode:2001PNAS...98...22B. PMC 33353 . PMID 11136246. doi:10.1073/pnas.98.1.22 .

来源参考

编辑- Adams SM, Bosch E, Balaresque PL, Ballereau SJ, Lee AC, Arroyo E, et al. 伊比利亚半岛基督徒、犹太人和穆斯林的宗教多样性和不容忍的遗传遗产:父系谱系. 美国人类遗传学杂志. 2008年12月, 83 (6): 725–736. PMC 2668061 . PMID 19061982. doi:10.1016/j.ajhg.2008.11.007.

- {{cite journal | vauthors = Arredi B, Poloni ES, Paracchini S, Zerjal T, Fathallah DM, Makrelouf M, Pascali VL, Novelletto A, Tyler-Smith C | display-authors = 6 | title = 北非Y染色体DNA变异的新石器时代起源 | journal = 美国人类遗传学杂志 | volume = 75 | issue = 2 | pages = 338* Auton A, Bryc K, Boyko AR, Lohmueller KE, Novembre J, Reynolds A, et al. Genome Research //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2675968. 2009 5, 19 (5): 795–803. PMC 2675968 . PMID 19218534. doi:10.1101/gr.088898.108. 缺少或

|title=为空 (帮助) - {{cite journal | vauthors = Battaglia V,Fornarino S,Al-Zahery N,Olivieri A,Pala M,Myres NM,King RJ,Rootsi S,Marjanovic D,Primorac D,Hadziselimovic R,Vidovic S,Drobnic K,Durmishi N,Torroni A,Santachiara-Benerecetti AS,Underhill PA,Semino O | display-authors = 6 | title = Southeast Europe | journal = European Journal of Human Genetics | volume = 17 | i* M, McEvoy B, Pearson LN, Quillen EE, Sarkisian T, Hovhannesyan K, et al. 80 (5): 948–956 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1852743. 2007 5. PMC 1852743 . PMID 17436249. doi:10.1086/513477. 缺少或

|title=为空 (帮助) - Beleza S, Gusmão L, Lopes A, Alves C, Gomes I, Giouzeli M, et al. 70 (Pt 2): 181–194. 2006 3. PMID 16626329. S2CID 4652154. doi:10.1111/j.1529-8817.2005.00221.x. 缺少或

|title=为空 (帮助)[失效链接] - 84 (6): 820–830 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2947100. 2009 6. PMC 2947100 . PMID 19107149. doi:10.1038/ejhg.2008.249. 缺少或

|title=为空 (帮助)* 博世 E, 卡拉菲尔 F, 科马斯 D, 奥芬纳 PJ, 安德希尔 PA, 贝尔特兰佩蒂 J. 高解析度的人类 Y 染色体变异显示北西非洲和伊比利亚半岛之间的明显不连续性和有限基因流. 美国人类遗传学杂志. 2001 年 4 月, 68 (4): 1019–1029. PMC 1275654 . PMID 11254456. doi:10.1086/319521. 温哥华格式错误 (帮助); - 布雷斯 CL, 塞古奇 N, 昆廷 CB, 福克斯 SC, 纳尔逊 AR, 马诺利斯 SK, 齐峰 P. 新石器时代和青铜时代对欧洲头骨形态的可疑贡献. 美国国家科学院院刊. 2006 年 1 月, 103 (1): 242–247. Bibcode:2006PNAS..103..242B. PMC 1325007 . PMID 16371462. doi:10.1073/pnas.0509801102 . 温哥华格式错误 (帮助);

- Γκ Gonçalves R, Freitas A, Branco M, Rosa A, Fernandes AT, Zhivotovsky LA, et al. 葡萄牙、马德拉和亚速尔群岛的Y染色体系谱记录了塞法迪犹太人和柏柏尔人的祖源元素. 人类遗传学年鉴. 2005年7月, 69 (Pt 4): 443–454. PMID 15996172. S2CID 3229760. doi:10.1111/j.1529-8817.2005.00161.x. hdl:10400.13/3018 . 已忽略文本“ 17 6 848–852 2009 6 19156170 2947089 10.1038/ejhg.2008.258

- Cavalli-Sforza LL. 已忽略文本“ peoples languages ” (帮助); 已忽略文本“ 94 15 7719–7724 1997 7 9223254 33682 10.1073/pnas.94.15.7719 1997PNAS...94.7719C ” (帮助); 已忽略文本“ free ” (帮助); 缺少或

|title=为空 (帮助) - Cruciani F Santolamazza P Shen P Macaulay V Moral P Olckers A Modiano D Holmes S DB, Coia V, Wallace DC, Oefner PJ, Torroni A, Cavalli-Sforza LL, et al. //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC447595. PMC 447595 . PMID 11910562. doi:10.1086/340257. 已忽略未知参数

|=(帮助); 温哥华格式错误 (帮助); 缺少或|title=为空 (帮助) - Cruciani F, La Fratta R, Santolamazza P, Sellitto D, Pascone R, Moral P, et al. //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1181964. PMC 1181964 . PMID 15042509. doi:10.1086/386294. 已忽略未知参数

|=(帮助); 缺少或|title=为空 (帮助) - Template:Cite journal作者 = Cruciani F, La Fratta R, Torroni A, Underhill PA, Scozzari R

- //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2985948. PMC 2985948 . PMID 18685561. doi:10.1038/ejhg.2008.120. 已忽略未知参数

|卷=(帮助); 已忽略未知参数|页=(帮助); 已忽略未知参数|日期=(帮助); 已忽略未知参数|期=(帮助); 已忽略未知参数|作者=(帮助); 已忽略未知参数|期刊=(帮助); 已忽略未知参数|标题=(帮助); 缺少或|title=为空 (帮助) - Y-染色体分析揭示伊比利亚半岛减少的遗传结构:对人口 демографи的影响. 欧洲人类遗传学杂志. 2004年10月, 12 (10): 855–863. PMID 15280900. S2CID 16765118. doi:10.1038/sj.ejhg.5201225 . 已忽略未知参数

|作者=(帮助) - 弗兰卡拉奇 P、莫雷利 L、安德希尔 PA、利利 AS、帕萨里诺 G、乌塞利 A、马德杜 R、帕奥利 G、托法内利 S、卡洛 CM、吉亚尼 ME、瓦雷西 L、梅米 M、沃纳 G、林 AA、奥夫纳 P、卡瓦利-斯福尔扎 LL. 三个地中海岛屿(科西嘉、撒丁岛和西西里岛)的居民来源推断:基于Y-染色体二Allelic变异性. 美国体质人类学杂志. 2003年7月, 121 (3): 270–279. PMID 12772214. doi:10.1002/ajpa.10265. 温哥华格式错误 (帮助)l ” (帮助); 温哥华格式错误 (帮助)[失效链接]

- Halder I, Shriver M, Thomas M, Fernandez JR, Frudakis T. 来自四大洲的祖源信息标记面板:估算个人生物地理祖源和混杂的实用性和应用. 人类突变. 2008年5月, 29 (5): 648–658. PMID 18286470. S2CID 12489449. doi:10.1002/humu.20695 .

- {{cite journal|title=一致的D* 金R, 安德希尔PA. 古代. 2002, 76 (293): 707–14. S2CID 160359661. doi:10.1017/s0003598x00091158. 缺少或

|title=为空 (帮助) - 老奥, 卢TT, 诺斯纳格尔M, 朱恩奥, 弗赖塔格沃尔夫S, 卡利布A, et al. 欧洲的遗传和地理结构相关性. 当前生物学. 2008年8月, 18 (16): 1241–1248. PMID 18691889. S2CID 16945780. doi:10.1016/j.cub.2008.07.049 .

- 佩里奇M, 劳克LB, KIM、Rootsi S、Janićijevic B、Rudan I、Terzić R、Colak I、Kvesić A、Popović D、Sijacki A、Behluli I、Dordevic D、Efremovska L、Bajec DD、Stefanović BD、Villems R、Rudan P. 东南欧高分辨率_phylogenetic 分析追溯斯拉夫族群之间的主要父系基因流事件. 分子生物学和进化. 2005年10月, 22 (10): 1964–1975. PMID 15944443. doi:10.1093/molbev/msi185 . 温哥华格式错误 (帮助)[失效链接]

- Ricaut FX、Waelkens M. 拜占庭人口和东地中海人口迁移中的颅骨离散特征. 人类生物学. 2008年10月, 80 (5): 535–564. PMID 19341322. S2CID 25142338. doi:10.3378/1534-6617-80.5.535. 温哥华格式错误 (帮助)

- {{cite journal | vauthors = Scozzari R、Cruciani F、Pangrazio A、Santolamazza P、Vona G、Mo* P, Latini V, Varesi L, Memmi MM, Romano V, De Leo G, et al. Mediterraneana. Human Immunology. 2001 9, 62 (9): 871–884. CiteSeerX 10.1.1.408.4857 . PMID 11543889. doi:10.1016/S0198-8859(01)00286-5.

- {{cite journal | vauthors = Semino O, Passarino G, Oefner PJ, Lin AA, Arbuzova S, Beckman LE, De Benedictis G, Francalacci P, Kouvatsi A, Limborska S, Marcikiae M, Mika A, Mika B, Primorac D, Santachiara-Benerecetti AS, Cavalli-Sforza LL, Underhill PA | display-authors = 6 | title = sapiens | journal = Science | volume = 290 | issue = 5494 | pages = 1155–1159 | date = 2000 11 | pmid = 11073453 | doi = 10.1126/science.290.5494.1155 | url = h* AS, Falaschi F, Cavalli-Sforza LL, Underhill PA. Y-chromosome phylogeny (PDF). Genetics. 2002 1, 70 (1): 265–268 [2009-07-22]. PMC 384897 . PMID 11719903. doi:10.1086/338306. (原始内容 (PDF)存档于2006-03-15).

- 65 [1]* Underhill PA, Shen P, Lin AA, Jin L, Passarino G, Yang WH, et al. Ychromosome. Nature Genetics. 2000 11, 26 (3): 358361. [//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11062480 PMID 11062480. S2CID 12893406. doi:10.1038/81685.

- Underhill PA, Passarino G, Lin AA, Shen P, Mirazón Lahr M, Foley RA, et al. Ybinary.现代人群体的遗传结构 https://books.google.com/bo [1]* Underhill PA, Shen P, Lin AA, Jin L, Passarino G, Yang WH, et al. Ychromosome. Nature Genetics. 2000 11, 26 (3): 358361. [//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11062480 PMID 11062480]. [https://api.semanticscholar.org/CorpusID:12893406 S2CID 12893406]. [//doi.org/10.1038%2F81685 doi:10.1038/81685]. [[Category:引文格式1错误:日期]] * Underhill PA, Passarino G, Lin AA, Shen P, Mirazón Lahr M, Foley RA, et al. Ybinary.现代人群体的遗传结构] 请检查

|url=值 (帮助). 2001年1月: 43–62. PMID 11415522. S2CID 9441236. doi:10.1046/j.1469-1809.2001.6510043.x . 参数|url=值左起第1679位存在换行符 (帮助);|journal=被忽略 (帮助);|issue=被忽略 (帮助); 缺少或|title=为空 (帮助); 网址-维基内链冲突 (帮助) - Underhill PA. 使用Y染色体单倍型群推断新石器时代人口史. Bellwood和Renfrew (编). 检查农业/语言扩散假说,麦克唐纳考古研究院. 剑桥: 麦克唐纳考古研究院. 2002. ISBN 978-1-902937-20-5.

- Perlès C, Monthel G ( 2001) 希腊新石器时代的早期:欧洲第一批农耕社区。剑桥大学出版社, 剑桥。

- Runnels C (2003) 希腊新石器时代的起源:个人观点,在Ammerman和Biagi (2003 eds)中。

进一步阅读

编辑- Rodríguez-Varela, Ricardo 等。"罗马铁器时代至今的斯堪的纳维亚遗传史"。在:《细胞》。第186卷,第1期,2023年1月5日,第32–46.e19页。doi:10.1016/j.cell.2022.11.024

- Skourtanioti, E., Ringbauer, H., Gnecchi Ruscone, G.A. 等。"古DNA揭示爱琴海地区的混血史和内婚"。在:《自然生态与演化》(2023)。https://doi.org/10.1038/s41559-022-01952-3

外部链接

编辑参考文献

编辑- ^ {{}}