立陶宛书刊禁令

立陶宛书刊禁令(立陶宛语:spaudos draudimas)是1865年至1904年间的一项禁令,由当时控制立陶宛的俄罗斯帝国颁布[1],查禁所有以拉丁字母印刷的立陶宛语出版物,但使用西里尔字母的立陶宛语出版物则被允许甚至鼓励出版。

1863年一月起义失败后这个概念开始浮现,1864年成为行政命令,直到1904年4月24日才被取消。俄罗斯法院在1902年和1903年撤销了两件违反出版禁令案的判决,1904年初日俄战争失利导致俄罗斯放宽了少数民族政策。[2]

根据这项禁令,印刷、进口、散布或持有任何拉丁字母出版物都是非法的[3]。做为更广泛的俄罗斯化计划中一部分,沙皇当局希望这项措施能降低波兰在立陶宛人中的影响力,并使他们恢复历史上与俄罗斯的联结[4]。不过沙俄这种文化灭绝的手段不仅没有清除立陶宛人的文化认同,还引发立陶宛史上最令人骄傲的图书大走私运动。立陶宛人首先开始在帝俄境外组织印刷盗版立陶宛语书籍,主要在小立陶宛(东普鲁士)和美国。印刷完成后,立陶宛人以各种方式从边境偷运境内:图书被藏在木材、干草、食品,甚至“死人”棺材(通常由同伴装死尸)里面。尽管选择在极端天气时通过地势险恶的边境线“走私盗版”,仍有多人因此被捕,或被边境守卫当场射杀:在禁令期间,据计共3,047人被捕或流放西伯利亚,其中涉及“走私”的有829人,涉及售卖的有859人,涉及持有书籍的有1,359人[5]。

立陶宛书籍走私者(立陶宛语:knygnešys)将非法书籍和期刊走私入境。尽管激进分子受到严厉的制裁和迫害,但此类出版物的数量仍不断增加。禁令与其立法初衷形成反效果,造成了对俄罗斯统治与文化明确且有组织的反抗。立陶宛历史学家爱德华达斯·古维丘斯(Edvardas Gudavičius)形容这项禁令是对“立陶宛语”概念的考验:如果没有抵抗,这个语言就会成为历史注脚。[6]

背景

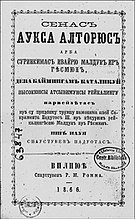

编辑第一本出版的立陶宛语书籍是1547年信义宗的《教义问答概要》。其他重要的立陶宛语出版品包括有Daniel Klein在1653年出版的文法书,1735年出版的立陶宛语圣经,第一个立陶宛语的文学作品,由克里斯蒂约纳斯·多内莱蒂斯在1818年出版的《四季》(Metai)诗集。在公元1569年至1781年,波兰-立陶宛联邦统治的时间,波兰语有进展,成为大立陶宛的手写通用语,不过普鲁士王国的小立陶宛地区仍然出版立陶宛语书籍[7]。

自从19世纪初,立陶宛语的使用主要是限制在立陶宛的乡村地区,排除在普鲁士的使用。不过,在一些少数民族的成员保留下来(例如萨莫吉希亚)。后来有一些因素造成立陶宛语之后的复兴:此一语言引起新兴学科比较语言学学者的注意,在1861年俄国农奴制度改革之后,增加了社会流动,立陶宛的知识分子也从乡村中兴起,立陶宛的语言变的和立陶宛的身份有关,正像在欧洲其他地方出现的情形一样[8]。在天主教教会内,早期不让平民从事神职工作的限制已经放宽。当地受过教育的神职人员(其中越来越多是立陶宛裔)和教区居民建立紧密的关系,也同情他们希望使用立陶宛语的愿望[9]。正在兴起的民族运动希望针对波兰及俄罗斯的影响,都保持一些距离,此一运动中,使用立陶宛语是其中重要的一个层面[10]。

根据目录学家Vaclovas Biržiška的研究,1800年至1864年间新闻禁令颁布时,共出版了926种拉丁字母拼写的立陶宛语书籍。[11]语言正写法没有标准化的问题,常被俄罗斯当局拿来做为改用西里尔字母的借口[12]。

起源和法律基础

编辑在十八世纪末波兰-立陶宛联邦解体之后,许多波兰和立陶宛的领土改由俄罗斯帝国统治。1863年的一月起义试图要重建波兰-立陶宛联邦,让许多俄罗斯政治家认为,波兰在政治以及文化上的影响力,是波兰无法俄罗斯化的主要阻碍。他们认为,若让立陶宛和波兰贵族和天主教会保持距离,很自然的立陶宛就会在俄罗斯的文化影响下,正如俄罗斯在之前所做的一样[13]。俄罗斯政治家尼古拉·米留廷(Nikolai Miliutin)曾提到:“用俄罗斯剑开始的,会用俄罗斯的文字来结束。”[14]。

沙皇亚历山大二世在1863年5月13日任命Mikhail Nikolayevich Muravyov为维尔纳省的总督[15]。其职责包括压制暴动,以及实施俄罗斯化的政策。由于情形危急,暂时赋与总督相当大的权力[16]。Muravyov和新任命的维尔纽斯教育区长官Ivan Petrovich Kornilov,预备了激进的长期俄罗斯化计划,称为“俄罗斯开端的恢复计划”(Program of Restoration of Russian Beginnings、立陶宛语:Rusų pradų atkūrimo programa)。其目标有[17]:

- 消除公众生活中的立陶宛语

- 不允许在政府机关雇用天主教徒

- 控制并限制天主教教会

- 创造适合正教会拓展的环境

- 将立陶宛的教区学校改为俄罗斯的文化学校

- 鼓励俄罗斯族的人移居到立陶宛

- 用西里尔字母取代拉丁字母

- 禁止拉丁字母的立陶宛文出版品

亚历山大二世在1864年5月22日核准此一计划[15]。Muravyov在几天后发布命令,禁止印刷拉丁字母的立陶宛文教科书。Muravyov的继任者Konstantin Petrovich von Kaufman在1865年9月6日将此命令发展为全面性的禁令[13]。Kaufman对邻近的六个省发布全面禁令,宣布禁止所有的立陶宛语出版物,并且要求审查委员会立刻执行。一周后内政部长Pyotr Valuev将此一命令扩展到整个帝国,1866年时甚至将此禁令延伸到学术书籍[16]。

此项禁令严格且范围广泛,但禁令本身没有法源依据。禁令的生效是因为行政命令以及沙皇的许可[16]。1871年时撤消了总督的临时权力,此一行政命令也就没有法律上的价值了,不过行政命令虽无法源基础,仍然被严格的执行[16]。

执法

编辑一开始俄罗斯当局鼓励并赞助用西里尔字母的立陶宛语作品。用西里尔字母取代拉丁字母的想法最早是由知名的泛斯拉夫主义者亚历山大·希法亭在1863年出版的《立陶宛与萨莫吉希亚》一书中提出的[13]。

立陶宛语言学家Jonas Juška最早进行了将立陶宛语的作品改编为西里尔字母的实验,他在1864年2月向Muravyov和Kornilov展示了一些他改编的成果[13],不过随后Juška便中止了他的工作,Kornilov则召集了一个委员会出版西里尔字母的立陶宛语作品,此委员会起初有四个成员,包括来自华沙的波兰图书馆员Stanisław Mikucki、俄罗斯人Jonas Kerčinskis、已皈依东正教的立陶宛天主教会神父Antanas Petkevičius以及著名的立陶宛教育家及出版商劳芮那斯·伊文斯基斯[16],但伊文斯基斯很快便退出了。委员会出版的第一本书是入门书,计划用在取代教区学校的俄罗斯学校中,这本书是在1864年夏天出版的。此外委员会也出版了祈祷书,日历以及其他的宗教文献。

在书刊禁令的四十年间,出版了大约55本立陶宛语西里尔字母作品,其中大约有一半是前十年出版的[16]。这些书是免费提供给大众,但立陶宛民众仍不愿意接受这些书,因此俄罗斯当局后来将焦点转向消除非法的出版品[来源请求]。

俄罗斯教育部在1898年5月提出了报告,建议废除书刊禁令。报告指出此禁令产生了不良而且没有预知到的结果,其中包括让立陶宛民族主义开始发展。其他俄罗斯官员认为若有合法的立陶宛书刊存在,且受到当局审查,比较可以维护俄罗斯政府的利益[2]。

在书刊禁令期间,有3047人因为禁令而被捕(829名书籍走私者,859名书商,1359名书籍持有者)[4]。

抵抗

编辑| 时期 | 书籍数量 |

|---|---|

| 1865–1874 | 345 |

| 1875–1884 | 501 |

| 1885–1894 | 1,076 |

| 1895–1904 | 2,031 |

| 总计 | 3,953 |

1863年的一月起义激起了反俄情绪和对沙皇当局的不信任。同时,人们也将此禁令视为对天主教会的威胁;因为东正教使用西里尔字母,对拉丁字母忠诚就是是忠于天主教的象征[16]。人们试着使用哥德体文字来规避禁令,然而此方法在1872年也遭到禁止。立陶宛语的西里尔文字拼写法许多问题开始浮现,挨批不适合立陶宛语言。这项禁令在俄罗斯遭到了学术界、自由派和民主派团体的反对,有助于裁罚减轻[3]。

对该禁令组织性的抵抗,无论合法或非法,主要都是由Motiejus Valančius主教发起的。他先向政府请求让祈祷书从禁令中豁免,然后开始赞助由立陶宛境外流入的非法书籍。从1875年Valančius去世,到1883年立陶宛语报纸《黎明》(Auszra)成立这段期间,抵抗与主教Antanas Baranauskas有关。1889年,另一份主要报纸,由文卡斯·库迪尔卡(Vincas Kudirka)主编的《钟声》(Varpas)创刊,加重反抗力道到19世纪末。1891年至1893年间,有31,718份出版物被没收和销毁;从1900年到1902年,这个数字增加到56,182,反映出流通量的增加。[19]

从1890年到1904年,大约有2,500本以拉丁字母拼写的立陶宛语图书出版,其中大部分是在东普鲁士的城市提尔西特(Tilsit),但也有些出版物是从美国传入立陶宛。进入20世纪时,大量基于历史和高地(Aukštaitijan)用法的标准化书面版本出现[20];从捷克语拼写法中借用字母č和š[21]。由Jonas Jablonskis撰写、广为大众接受的《立陶宛语文法》则在1901年问世[21]。

禁令的法律基础受到了不少挑战;而且随着立陶宛人信件、请愿和抗议数量的增加,效果在19世纪末益发强化。1902年和1903年,俄罗斯最高法院撤销了针对Antanas Macijauskas和Povilas Višinskis的两项出版禁令罪名[22]。法院的裁决声明当初制定禁令的行政命令是违法的。1904年2月爆发的日俄战争,更使俄罗斯政府认为需要和境内少数民族达成和解[2]。因此在1904年4月24日正式解除禁令[23]。

对教育的影响

编辑立陶宛的公私立教育都都受到书刊出版禁令的不利影响。列塔瓦斯地区识字率的提高显示出19世纪教育需求被压抑的程度:1853年至1863年,即禁令颁布之前,识字人数从11,296增加到24,330[3],随后的禁令却造成19世纪立陶宛的文盲[24]。

当人们在统治下觉醒,教区学校纷纷关闭。尽管人口增长,教师短缺导致一些公立学校关闭。而自公立学校与俄罗斯化政策有所关联起,家长们也开始让孩子退学;学生之间禁止以立陶宛语交谈,而搜索、检查和监视制度更营造了一种令人沮丧的气氛。尽管会受罚,许多学生还是在家里或在秘密小组中接受教育。[3]

一项1897年科夫诺省的普查数据显示,年长者接受过正规教育的比例高于年少者:在30至39岁的人口中,61.87%接受过一定程度的正规教育;而在10到19岁的人口中,此一比例仅有54.68%。[3]

余波

编辑禁令解除后,印刷机以及其配套的社会文化基础设施都需要重建。1904年12月23日,解禁后的第一期立陶宛语报《维尔纽斯新闻》(Vilniaus žinios)发行;1905年11月举行的维尔纽斯大议会(Great Seimas of Vilnius)如今亦可使用立陶宛语发布公告和出版物。

从1904年禁令结束到1918年立陶宛恢复独立期间,Martynas Kukta、Saliamonas Banaitis和考那斯的圣卡西米尔协会(Society of Saint Casimir)等出版社发行了许多出版物。1904年,商人Petras Vileišis在他的维雷希斯宫装设了印刷机。在此期间,立陶宛国内外共出版了4,734种拉丁字母立陶宛语书籍。立陶宛独立后,出版率稳步上升;1918年到1939年,印制了16,721种书籍。1925年到1939年间,每年印刷约800到900本。[11]

尽管在多个相互竞争的方言间协调的过程,被迫要在多个国家进行,但立陶宛语的拼写和文法标准仍在禁令期间建立起来。一般认为,该禁令非但没有阻止立陶宛民族运动,反而还激起了它[25]。2004年,禁令结束100周年被注记在联合国教科文组织活动行事历上,立陶宛议会也宣布该年为“立陶宛语言和书籍年”[26]。

参考文献

编辑- ^ Lithuanian press ban (页面存档备份,存于互联网档案馆). Spaudos.lt, reprinted from Encyclopedia Lituanica, Boston, 1970–1978. Retrieved on 2021-17-18

- ^ 2.0 2.1 2.2 Lithuanian Resistance (页面存档备份,存于互联网档案馆). Spaudos.lt, reprinted from Encyclopedia Lituanica, Boston, 1970–1978. Retrieved on 2009-03-17

- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 Lithuania 1863–1893: Tsarist Russification And The Beginnings Of The Modern Lithuanian National Movement (页面存档备份,存于互联网档案馆). Lituanus, Fall 1996. Retrieved on 2009-03-17

- ^ 4.0 4.1 Jakštas, Juozas. Ed. Albertas Gerutis , 编. Lithuania to World War I. translated by Algirdas Budreckis 6th. New York: Manyland Books. 1984: 130–135. LCC 75-80057. ISBN 0-87141-028-1.

- ^ 图书大走私:立陶宛史上的光辉时刻互联网档案馆的存档,存档日期2022-04-15.,网易 2021-09-06 来源: 冷炮历史

- ^ The Year 2000: History and Contemporary Experience 互联网档案馆的存档,存档日期2007-09-27.. Edvardas Gudavičius. Lithuanian Foreign Policy Review, 1999. Retrieved on 2009-03-17

- ^ Locating Lithuanian in the (Re-) Intellectualisation Debate[失效链接]. channelviewpublications.net. Gabrielle Hogan-Brun, Meilut Ramoniene, November 2004. Retrieved on 2009-03-17

- ^ The Lithuanian language and nation through the ages: Outline of a history of Lithuanian in its social context (页面存档备份,存于互联网档案馆) William R. Schmalstieg, Lituanus, 1989. Retrieved on 2009-03-17

- ^ Christianity in Lithuania (页面存档备份,存于互联网档案馆). Stanley Vardys, Lituanus, Fall 1988. Retrieved on 2009-03-17

- ^ Nationalism in Post-Soviet Lithuania (页面存档备份,存于互联网档案馆). Terry D. Clark, University of Michigan Press. June 12, 2006. Accessed October 29, 2007. Retrieved on 2009-03-17

- ^ 11.0 11.1 Book, in the Lithuanian Language (页面存档备份,存于互联网档案馆). The Lithuanian Word, reprinted from Encyclopedia Lituanica, 1970 – 1978. Retrieved on 2009-03-17

- ^ Official Cyrillic Alphabet for Lithuanian (1864–1904) and its Relation to the Clandestine Standardization of Lithuanian in Latin Script (页面存档备份,存于互联网档案馆). University of Illinois at Chicago, Giedrus Subačius, 2005. Retrieved on 2009-03-17

- ^ 13.0 13.1 13.2 13.3 Simas Sužiedėlis (编). Press ban. Encyclopedia Lituanica IV. Boston, Massachusetts: Juozas Kapočius: 342–345. 1970–1978. LCC 74-114275.

- ^ William R. Schmalstieg. Baudouin de Courtenay's Contribution to Lithuanian Linguistics. Lituanus. 1995 [2009-03-17]. (原始内容存档于2021-07-19).

- ^ 15.0 15.1 Miknys, Rimantas. Acquaintance with Lithuania. Book of the Millennium I. Kaunas: Kraštotvarka. 1999: 68–74 [2021-07-19]. ISBN 9986-892-28-7. (原始内容存档于2021-07-19).

- ^ 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 (立陶宛语) Spaudos draudimas. Lietuvių enciklopedija 28. Boston, Massachusetts: Lietuvių enciklopedijos leidykla: 334–337. 1963 [2009-03-17]. LCC 55020366. (原始内容存档于2009-06-07).

- ^ Kamuntavičius, Rūstis; Vaida Kamuntavičienė; Remigijus Civinskas; Kastytis Antanaitis. Lietuvos istorija 11–12 klasėms. Vilnius: Vaga. 2001: 303–304. ISBN 5-415-01502-7 (立陶宛语).

- ^ Kamuntavičius, Rūstis; Vaida Kamuntavičienė; Remigijus Civinskas; Kastytis Antanaitis. Lietuvos istorija 11–12 klasėms. Vilnius: Vaga. 2001: 321. ISBN 5-415-01502-7 (立陶宛语).

- ^ Knygnešys/Booksmuggler (页面存档备份,存于互联网档案馆). The Lithuanian Word, Reprinted from the Encyclopedia Lituanica, Boston, 1970–1978. Retrieved on 2009-03-17

- ^ [1] (页面存档备份,存于互联网档案馆) Lithuanian Language Institute Abstracts.

- ^ 21.0 21.1 Double Orthography in American Lithuanian Newspapers at the Turn of the Twentieth Century (页面存档备份,存于互联网档案馆) Giedrius Subačius, University of Illinois at Chicago, September 2003. Retrieved 2009-03-17

- ^ Stukas, Jack J. Awakening Lithuania. The Florham Park Press. 1966: 120. LCC 66-28716.

- ^ Suziedelis, Saulius A. Historical Dictionary of Lithuania. Scarecrow Press. 2011-02-07: 237 [2021-07-19]. ISBN 9780810875364. (原始内容存档于2021-07-19).

- ^ Talking Through Letters – Collaborative Writing in Early Lithuanian Immigrant Life (页面存档备份,存于互联网档案馆). Lituanus, Winter 2004. Retrieved on 2009-03-17

- ^ Lithuania – History – Russian Rule. Encyclopædia Britannica. [6 June 2017]. (原始内容存档于2021-10-19).

- ^ Preserving the Language (页面存档备份,存于互联网档案馆). The Lithuanian Word, 2004. Retrieved on 2009-03-17