馬克白

此條目需要補充更多來源。 (2024年3月3日) |

《馬克白》(英語:Macbeth)是莎士比亞最短的悲劇,也是他最受歡迎的作品之一。常被認為是他悲劇中最為陰暗、最富震撼力的作品。故事的地點設在蘇格蘭,並以戲劇的方式、透過心理作用、政治鬥爭的方式觀察了追逐權勢而背信棄義的邪惡。它大致根據蘇格蘭哲學家赫克托·波伊斯的著作《蘇格蘭國王馬克白》而寫成。

| 麥克白 | |

|---|---|

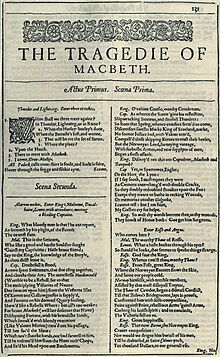

《第一對開本》中《麥克白》的標題頁 | |

| 原名 | The Tragedie of Macbeth |

| 作者 | 威廉·莎士比亞 |

| 類型 | 莎士比亞悲劇 悲劇 |

| 語言 | 英語 |

| 發行資訊 | |

| 首次刊載處 | 第一對開本 |

| 出版機構 | Edward Blount、William Jaggard |

| 出版時間 | 1623年 |

| 出版地點 | 英格蘭王國倫敦 |

| 原始文本 | 英語維基文庫上的《麥克白》 |

戲劇講述了勇敢的蘇格蘭將軍馬克白從三女巫得到預言,稱他某日會成為蘇格蘭國王。出於野心和妻子的慫恿,馬克白暗殺了國王鄧肯,自立為王。在自責與幻想的折磨下,他很快墮落成為一名暴君,不得不透過持續的兇狠手段來保護自己,打壓敵意與猜忌。大屠殺與內戰使得馬克白與他的夫人變得自大、瘋狂,直至二人最後的滅亡。舞台上,因馬克白夫人的情緒起伏多變,很多人都認為那是最難演的女性角色。

《麥克白》擁有不少「道德劇」(morality play)的特徵。學者因其中支持詹姆士一世掌權,普遍認為它是一齣典型地寫於詹姆斯一世時代的戲劇,大概寫成於1606年。西蒙·弗曼(Simon Forman)在環球劇場看戲的筆記大概是本劇演出的最早記錄,時間為1611年4月。劇本則在1623年的《對開本》中第一次出現,大概是戲台的台詞本。不少證據顯示現有的文字曾被托馬斯·米德爾頓修改。米德爾頓從他自己的劇作《The Witch》(1615年)加入了不少在原作頗受歡迎的段落,如女巫和赫卡忒的那一場。這些修改(整個第三幕第五場,及部分第四幕第一場)一般而言也被收錄。莎士比亞劇作的資料來源於《霍林希德編年史》[2]中 麥克白王、麥克德夫、鄧肯一世的相關記錄。史書記錄了英格蘭、蘇格蘭、愛爾蘭的相關事件,與莎士比亞和他同年代的類似。戲劇將史實改編,與真實事件有不少出入。

角色

編輯- 鄧肯(Duncan)– 蘇格蘭國王

- 馬爾康(Malcolm)– 鄧肯的長子

- 道納本(Donalbain)- 鄧肯的幼子

- 馬克白(Macbeth)- 鄧肯王麾下的一名將軍;葛萊密斯勳爵,之後成為考特勳爵,蘇格蘭國王。

- 馬克白夫人(Lady Macbeth)– 馬克白的妻子,之後成為蘇格蘭王后

- 班柯(Banquo)– 馬克白的朋友,鄧肯王麾下的將軍

- 弗里恩斯(Fleance)– 班柯的兒子

- 麥克德夫(Macduff)– 法夫勳爵

- 麥克德夫夫人(Lady Macduff)– 麥克德夫的妻子

- 麥克德夫的兒子

- 洛斯(Ross)、列諾克斯(Lennox)、安格斯(Angus)、孟提斯(Menteith)、凱士納斯(Caithness) – 蘇格蘭貴族

- 西華德(Siward) – 英格蘭將軍

- 小西華德(Siward Jr.) – 西華德的兒子

- 西登(Seyton) – 馬克白的僕人

- 赫卡忒(Hecate) – 巫后

- 三位女巫 – 預言馬克白將成為國王,班戈的後裔也將成為國王

- 三個兇手

- 門房(Porter) – 馬克白家的看門人

- 醫生(Doctor) – 馬克白夫人的醫生

- 貴夫人(Gentlewoman) – 馬克白夫人的僕人

概要

編輯戲劇在電閃雷鳴中開場,三位女巫正討論她們將與馬克白見面的事。下一幕,一位受傷的士官向蘇格蘭王鄧肯報告:兩位將軍——葛萊密斯勳爵馬克白與班柯,剛剛擊退了以麥克唐華德為首的叛軍與挪威及愛爾蘭兩軍對蘇格蘭的入侵。國王的族人馬克白因作戰英勇而備受嘉獎。

當二人走進石南樹叢,三位女巫以預言迎接他們。第一位女巫稱:「馬克白為葛萊密斯勳爵。」第二位稱:「他為考特勳爵。」第三位則指:「他是未來的君王。」三位女巫告訴班柯:「麥克白的命運將會比他的好,而他的命運也會比馬克白好。」二人正在思量時,女巫消失了,王的使者洛斯出現,並告訴馬克白:「之前的考特勳爵因謀反而被處死,他已成為新的考特勳爵。」--第二個預言應驗了。

鄧肯王對兩位將軍的凱旋大為高興,讚揚了二人,並決定在馬克白位於殷佛納斯的城堡留宿。馬克白寫信給他的妻子,告訴她女巫的種種預言。馬克白夫人沒有絲毫的猶豫,要求他殺死鄧肯並奪其王位。馬克白為弒君一事感到不安,但其夫人對他反唇相譏,指責他不配做男人,稱「這是成為國君的唯一途徑」。當晚,二人將僕人灌醉,因此當僕人醒來時頭腦空空,無言以對。

雖然馬克白心生不忍,並有一系列異象出現,如染血匕首的幻像等等,但他依然在鄧肯熟睡時將後者刺死。他全身顫抖,以至於馬克白夫人不得不對他下達刺殺的命令。按照計劃,她染血匕首放到僕人手中,嫁禍予人。次日清晨,蘇格蘭貴族列諾克斯與費輔勳爵麥克德夫一同來到。門房開啟閘門,馬克白引領他們到了王的寢室,麥克德夫在那兒發現了鄧肯的屍首。馬克白在僕人們為己申辯前把他們殺死,並謊稱自己這樣做是出於義憤。鄧肯的兩個兒子—馬爾康與道納本分別逃往英格蘭與愛爾蘭,並成為了嫌疑犯。因原來的王位繼承人失蹤,作為先王親屬的馬克白得以繼承王位,成為新的蘇格蘭王。--第三個預言應驗了。

馬克白雖然成功了,卻因「班柯的子孫將要君臨一國」的預言仍感不安。他遂認為班柯會危害自己的統治。越發偏執冷酷的馬克白於是邀班柯席王室宴會,並暗地派刺客殺死他與兒子弗里恩斯;但是在刺殺中弗里恩斯卻僥倖逃脫。馬克白倍感憤怒,深恐班柯後裔的潛在威脅。宴會中,馬克白宴請貴族吃喝做樂。沒想到,班柯的鬼魂出現,並坐在馬克白的座位上。因為馬克白是唯一能看見那鬼魂的人,他受驚嚇而立刻發瘋。他的胡言亂語令在場的所有人倍感震驚、不解——所有人看着他對着空座椅咆哮,直到夫人告訴大家:「馬克白不過是偶然疾病,沒什麼大礙。」馬克白鎮定之後,大家繼續吃喝。卻沒想到鬼魂再次出現,導致更大的混亂。馬克白夫人只得請貴客離去,宴會尷尬收場。

深受困擾的馬克白再次造訪女巫們,也從她們那裡獲得預言的真相。女巫招出恐怖的幽靈以緩和馬克白的恐懼。首先,女巫招出披甲的頭顱,提醒他要「留心麥克德夫」(4.1.72)。然後,一個血淋淋的兒童告訴他「沒有一個婦人所生下的人可以傷害馬克白」。第三,一個加冕的小孩告訴他「永遠不會被打敗,除非勃南的樹林向鄧西嫩的高山移動」。馬克白感到釋然,因為所有人都是從婦人而生,而森林不會自己移動。當馬克白問及班戈的後裔時,女巫召喚了八個帶着冠冕的國王,長相都與班戈相似,最後一個則拿着鏡子,折射出更多的國王。馬克白認出這都是班柯的後裔,並且他們的國度繁多。

在女巫離去後,列諾克斯出現,告訴馬克白麥克德夫流亡英格蘭。馬克白隨即把持住麥克德夫的城堡,進行大屠殺。所有人,包括麥克德夫的妻兒在內全都慘死。

馬克白夫人被罪疚感折磨,漸漸精神崩潰。晚上,醫生和貴婦人正討論馬克白夫人奇怪的夢遊行為,突然馬克白夫人手持蠟燭出現。哀嚎着鄧肯、麥克德夫夫人和班柯的死,馬克白夫人嘗試把手上虛幻的血污洗淨,並喃喃着自己如何迫使丈夫的所作所為。她之後離開,留下驚呆的醫生和貴夫人。馬克白夫人手上洗不淨的血是一種反諷,在此之前她向馬克白誇口:「一點點水足以洗淨我們。」(2.2.66)。

在英格蘭,麥克德夫被洛斯告知:「你的城堡受到襲擊;你的妻子和兒女都慘死在野蠻的刀劍之下。」 (4.3.204-5)。麥克德夫萬分悲痛,誓言報復。鄧肯的兒子馬爾康王子成功地在英格蘭集結部隊,與麥克德夫計劃奪回蘇格蘭。由於馬克白的暴政和殘忍,這個計劃獲得了蘇格蘭貴族們的支持。麥克德夫帶領一隊有偽裝的軍隊,與馬爾康及英格蘭人西華德(諾森伯蘭伯爵)同赴鄧西嫩堡。同時,馬爾康的軍隊砍下樹木,偽裝成樹林而前進。

在敵人部隊到來之前,馬克白得悉其夫人自殺身亡,導致他陷入深深的絕望,遂道出一段廣為人知的「虛無主義者的獨白」:「明天,明天,再一個明天……」(5.5.17–28)。雖然感到生命的空虛與短暫,但他依然積極進行防禦。馬克白相信女巫的預言可以使自己無敵,但當他得知敵軍偽裝成樹林前進時,顯然女巫預言中的一條實現了。

戰爭開始,英格蘭軍隊占壓倒性優勢,麥克德夫與馬克白終於見面。馬克白聲稱:「他不必害怕麥克德夫,因為他不會被任何婦人所生之人殺死。」麥克德夫於是指出自己「沒有足月就從他母親的腹中剖出來的。」 (5.8.15–16),因此不算是「從婦人生出來的。」(文學雙關語),這滿足了女巫的第二條預言。馬克白終於發現自己誤解了女巫模稜兩可的話。二人搏鬥,馬克白被麥克德夫斬首,實現了女巫的後續預言。

麥克德夫將馬克白的首級重新帶出戲台,馬爾康則討論如何恢復秩序。至於馬克白夫人,馬爾康表示「他的魔鬼一樣的王后,據說也已經親手殺害了自己的生命」 (5.9.71–72),雖然她自殺的方式沒有說明。劇中最後一幕,馬爾康被加冕為合法的蘇格蘭王,這意味著國度回復了和平。至於女巫對班柯的預言(「班柯的子孫將要君臨一國」),莎士比亞時代的觀眾都認為是真實的,因為詹姆士一世(前蘇格蘭的詹姆士六世)據說是班柯的子孫。[4]

資料

編輯莎士比亞的《馬克白》常與他的《安東尼與克麗奧佩托拉》做對比。安東尼與馬克白都積極尋求新世界,並以舊世界作為其代價。兩人都積極爭奪王位,並在途中遇到「對手」。安東尼的對手是屋大維,馬克白的對手是班柯。在某一時刻,馬克白甚至將自己與安東尼對比,稱"under Banquo / My Genius is rebuk'd, as it is said / Mark Antony's was by Caesar."不但如此,兩個劇本中都存在着具有強大影響力的女性角色:克麗奧佩托拉和馬克白夫人。[6]

《霍林希德編年史》是當時在不列顛群島流行的歷史,莎士比亞從中借用了許多典故。在《編年史》中,一位名叫鄧華德[7]的人發現自己的家人因涉嫌與女巫來往而被國王德夫(King Duff)殺死。在他妻子的壓力下,鄧華德和他四個僕人將國王殺死在自己家中。在《編年史》中,馬克白被描述成努力維持國家運轉,而鄧肯王則昏庸無能。他與班柯遇到了三個女巫,後者所述的預言與莎士比亞的劇本中的一樣。馬克白便與班柯一道謀反,馬克白夫人則對此表示支持並催促。馬克白統治了國家十年,並最終被麥克德夫和馬爾康推翻。兩個版本的對比十分明顯。然而,有的學者認為喬治·布坎南的 Rerum Scoticarum Historia與莎士比亞的劇本更加貼切。布坎南的作品在莎士比亞時代已有拉丁文版本。[8]

就馬克白將國王殺死在自己城堡內的故事沒有其它版本可循。學者認為莎士比亞這麼寫使得馬克白顯得罪大惡極。在當時流行的故事則敘述了鄧肯在去往印威內斯的途中受到埋伏,而非死於城堡中。莎士比亞將鄧華德、德夫王與戲劇的合成是一大重要改編。[9]

莎士比亞做了另一重大改編。在《編年史》中,班柯是馬克白的同謀,他們一道刺殺了鄧肯王。他在之後幫助了馬克白,而非馬爾康奪取了王位。[10]在莎士比亞的時代,班柯被認為是斯圖亞特王朝詹姆斯一世的直系祖先[11][12]。班柯在歷史中的形象與莎士比亞筆下的形象大相徑庭。評論家為此做出了幾種推斷。一、將王室先祖寫成殺人犯太冒險了。當時的其它作家在寫班柯時也改編了歷史,如讓·迪·施蘭德[13]在他的作品《斯圖提得》[14]中也將班柯描述成一位高尚正直的人,而不是殺人犯;這應該是出於同樣的原因。[15]二、莎士比亞將班柯的角色反轉或許是因為沒有必要為謀殺添加什麼從犯;然而,需要有一個角色來反對馬克白——對此,許多學者認為這個角色是由班柯來完成。[10]

時代與文本

編輯《馬克白》的編撰日期無法被準確確認,因為該劇在日後被幾經修訂。對劇在表面上恭慶1603年斯圖爾特的詹姆士王登基(詹姆士認為自己是班柯的後裔),[16]學者們則認為戲劇的編撰不可能早於1603年,提出第四場中女巫們向馬克白出示了八位代表英國斯圖亞特王朝的國王,是對詹姆士王的恭維。絕大多數的學者認為戲劇寫於1606年的火藥陰謀之後,因為戲劇中有對1605年的暗示以及之後的審判。[17]1605年,為紀念詹姆士王的脫險,榮譽勳章上印製了一條蛇藏在了百合花與玫瑰花之後。馬克白夫人曾對她丈夫說:「讓人家瞧您像一朵純潔的花朵,可是在花瓣底下卻有一條毒蛇潛伏」(1.5.74-5),這或許是對前者的暗示。[18]

值得特別注意的是,從門衛的台詞(2.3.1–21)可以看到他在給富農、裁縫和說話「曖昧含糊」的傢伙開地獄的門(2.3.8-13),並被認為是對耶穌會的亨利·加尼特[19]的暗示,後者在1606年3月28日受審,5月3日被處決。「曖昧含糊」暗指對加尼特對「曖昧含糊」的辯護。[20]然而,曖昧含糊早在1583年伊麗莎白一世的大顧問伯利爵士[21]就被討論過,1584年西班牙高級教士馬丁·阿茲皮爾庫塔[22]提出「曖昧含糊教義」[23],並在歐洲傳播,又於十六世紀90年代傳到了英國。[24]然而,門房稱講起話來曖昧含糊的傢伙"committed treason enough for God's sake"(當着上帝的面叛國)(2.3.9-10),由此將曖昧含糊於叛國聯繫了起來,暗指耶穌會的信仰:曖昧含糊用於「服務上帝」是合法的;這更加表明暗示與加尼特有關。門房繼續說「可是他那條曖昧含糊的舌頭卻不能把他送上天堂去」(2.3.10-11),回應了加尼特處決前夕的黑色幽默:即加尼特會被「毫不含糊地上絞架」,並在處決時不允許為自己做「曖昧含糊的辯護。」[25]門房提到的富農也是對加尼特的暗示,後者使用「富農」作了自己的別名。

門房為「英吉利裁縫」開地獄門(2.3.13),是對休·格里芬[26]的暗示,後者於1607年11月27日和12月3日被坎特伯雷大主教質詢,調查他是否參與了加尼特的「奇蹟稻草」[27]。這是一個名聲狼藉的稻草頭,沾滿了加尼特的血,凝固成類似加尼特外貌的形狀,被天主教徒們稱作是奇蹟。裁縫格里芬從此臭名昭著,成為詩歌調侃的對象,並在書籍的扉頁上印上了他的肖像。[28]

學者們引述了詹姆士王在1605年夏牛津看的一齣劇,主打三位「女預言家」,類似三位女巫;柯默德[29]推測莎士比亞或許聽說了這些,並將其引述為三位女巫。[30]然而,布蘭米勒[31]在新劍橋修訂本中認為《馬克白》作於1605-6年的觀點沒有定論,因此只為1603年的觀點提出論證。[32]戲劇的寫作日期被認為早於1607年,因此,柯默德寫道,戲劇「可能寫於1607年」。[30]

除此之外,有的人提出一些暗示表明戲劇寫於1606年末,根據是女巫們的對話包涵了船長的妻子:「『滾開,妖巫!』那個吃魚吃肉的賤人喊起來了。她的丈夫是『猛虎號』的船長,到阿勒坡去了」 (1.6-7)。這被認為是對「猛虎號」的暗示,後者在1606年6月27日回到英格蘭,許多船員在途中被海盜所害。幾行字後,女巫們說起船長:"He shall live a man forbid:Weary se'nnights nine times nine"(翻譯:骨瘦如柴血色干;一年半載海上漂,後半句字義「受苦7晝夜的9乘以9」)(1.21-2)。現實中船在海上呆了567天,正好等於7x9x9,並被認為是暗示的證據,若是正確的,證明戲劇不可能早於1606年7月寫成。[33]

1623年,《馬克白》在《第一對開本》中第一次出現,《對開本》則是戲劇唯一的文字資料。流傳的文本則是日後的手抄本,又被幾經更改。值得注意的是戲劇後來將托馬斯·米德爾頓[34]所著《女巫》中兩首歌納入了其中,米德爾頓部分之所以被加入是為三位女巫和赫卡忒增加一齣戲份,後者受到觀眾的好評。這些修訂在1869年克拉倫登版[35]後就一直保留在第三幕,第五場中,而第四幕,第一場常表現出現代文字形式。[36]綜上所述,許多學者認為巫后赫卡忒出現的三個間歇是真本。雖然加入了赫卡忒的相關材料,但戲劇依然出了奇的短,或許是《對開本》是台詞本的衍生品,因演出的需要而大肆刪減,或是戲劇被改編人自己刪掉了許多。

中心思想

編輯狼子野心

編輯《馬克白》中的重要主題是當野心超越道德束縛時所造成的毀滅與破壞。馬克白是位勇敢的將軍,自身並沒有犯罪傾向,但他野心勃勃,渴望權勢。他棄絕了自己的理性判斷,殺死了鄧肯王,陷入了內疚與偏執當中。在戲劇的末尾,他開始狂妄地自誇。馬克白夫人在追逐目標上更為執着,但對自己離經叛道所造成的愧疚則更加無能為力。作為莎士比亞戲劇中最強悍的女性角色,她慫恿丈夫將鄧肯無情地殺死,並在此之後要他堅強起來,但最終因自己良心的譴責而變得瘋狂。每一齣劇中都有女巫預言,後者驅動二人施行暴力。戲劇所表明的一個問題是當某人決定使用暴力來獲取權勢時,情況會變得騎虎難下。馬克白發現王位總是處在威脅之中——如來自班柯、弗里恩斯、麥克德夫的威脅——對此,他決定使用暴力來剷除異己。

背叛與權力欲是密不可分的,因此也是本劇的一大主題。馬克白背叛了他的國王鄧肯、朋友班柯;二人皆被馬克白刺殺而死。此外,因前任考特爵士背叛國王被處死,馬克白得以繼承其爵位;後來作為考特爵士的馬克白卻又背叛國王且把他殺死。

男子氣概

編輯莎士比亞表現出了男人氣概、暴力和野心之間的連接點。馬克白夫人就是通過質疑丈夫的男子氣概來達到對他的控制,並希望自己擺脫女性的柔弱[37],這與馬克白稱像他夫人一樣的婦女應該只生男孩子一樣不謀而合。在開頭馬克白夫人說:「當你能那麼做,那麼,你就是男人。」(1.7.48) 當馬克白雇兇殺人時,他也利用同樣的方式,即通過質疑對方的男子氣概來來慫恿當事人。這些都表明馬克白和馬克白夫人都將男子氣概與赤裸裸的暴力攻擊做了等同——每次他們討論這個話題時,總是與暴力有關。他們所理解的男子氣概導致戲劇中的政治秩序陷入了混亂。

不但如此,《馬克白》中的婦女都持有暴力與邪惡傾向。女巫們使馬克白的野心甦醒,之後馬克白夫人驅使馬克白去刺殺鄧肯王。在讀到丈夫的來信,得知女巫的預言後,馬克白夫人稱:

- 你本是葛萊密斯爵士,現在又做了考特爵士,

將來還會達到那預言所告訴你的那樣高位。

可是我卻為你的天性憂慮:

它充滿了太多的人情的乳臭,

使你不敢採取最近的捷徑;

你希望做一個偉大的人物,你不是沒有野心,

可是你卻缺少和那種野心相聯屬的奸惡

——馬克白夫人,《馬克白》第一幕,第五場

不但如此,全劇唯一出現的神靈是巫后赫卡忒,因為「馬克白」的罪惡來自於女性;一些評論家因此辯稱本劇是莎士比亞戲劇中最為厭女的作品。劇中的男性角色和女性角色一樣邪惡,但女性角色之所以可惡的驚人,是因為她們的行為與社會的期望大相徑庭。馬克白夫人的行為毫無疑問地顯明女性在野心與殘忍上絕不遜於男性。或許是出於社會對其性別的制約,或許她的膽量不足,馬克白夫人採用了通過對她丈夫的擺布來達到自己的目的。

男子氣概的暴力傾向在戲劇末尾有所降低。當麥克德夫得知自己的妻兒遇害時,馬爾康冷漠地安慰了他,並要他用「男人」的方式解決問題,以此激怒麥克德夫。麥克德夫告訴小王子,稱這是對男子氣概的誤解。馬爾康稱「拿出男子漢的氣概來,」對此,麥克德夫回敬「我要拿出男子漢的氣概來;可是我不能抹殺我的人類的感情。」(4.3.221–223)。當得知麥克德夫家人的噩耗時,西華德對此甚至有些幸災樂禍。馬爾康則回敬道:「他是值得我們更深的悲悼的,我將向他致獻我的哀思。」(5.11.16–17)。馬爾康的態度表明他從麥克德夫的教誨中學到了男子氣概的真正含義。戲劇也通過馬爾康的加冕暗示着蘇格蘭王國恢復了秩序。

重複出現的要素與主題

編輯- 弔詭、對比:馬克白當中,不少狀況和角色的掙扎都是吊詭的;另外也有不少對比。二者有點相似,但並非完全相同。自劇中前段(「敗軍高奏凱歌回」第一幕第一場),二者皆不斷出現。其他例子包括:

- 「美即醜惡醜即美」(第一幕第一場)

- 「非讓屍骸鋪滿原野,決不罷手」(第一幕第二場)

- 「為陛下盡忠效命,它的本身就是一種酬報。」(第一幕第四場)

- 「我抓不到你,可是仍舊看見你。」(第二幕第一場)

- 「不憚辛勞不憚煩」(第四幕第一場)

- 幻象:

- 馬克白在幻象中看見一把染血匕首飄浮於空中,指向鄧肯王的寢室(「在我面前搖晃著、它的柄對著我的手的,不是一把刀子嗎?」第二幕第一場)。馬克白清楚知道此舉將改變他的一生—弒君是不可饒恕的罪行。這幻象或是女巫的超自然能力所做成的,又或只是他的幻覺。

- 馬克白夫人不能消除自己因謀劃殺死鄧肯而生的罪疚感,因此在夢遊中以為自己手上有不能洗淨的血污(「去,該死的血跡!去吧!」第五幕第一場)。

- 有些人認為,馬克白在王室宴會中所看見的班柯的鬼魂,其實是馬克白罪疚感的產物。(當然,另一解釋會是,因劇中有女巫、幽靈等元素,有鬼魂出現也是正常不過的。)

- 血與流血事件:馬克白是莎士比亞最血腥的劇作之一。開場不久,馬克白的軍隊剛剛在一場慘烈的戰役中擊退了來自挪威的入侵者。一名受了重傷的軍曹被國王這樣形容:「那個流血的人是誰?看他的樣子,也許可以向我們報告…」(第一幕第二場)血因此象徵了使者將臨,是神的警告,或是對他未來的預警。女巫的大釜也滿是血污。流血事件在劇中一再出現,其中不少與馬克白有莫大關係;劇末馬克白被馬克德夫所殺,馬克德夫更向馬爾康出示馬克白還在滴血的頭顱。此外,血也能象徵罪疚感。馬克白殺死鄧肯王時手上的血污正象徵他的罪疚感;馬克白夫人夜半夢遊時亦看到自己滿手血污。

- 嬰兒與小孩:孩子雖然甚少在劇中出現,卻經常被提及。孩子的天真無邪多次與馬克白或其他角色的心術不正構成對比。馬克白夫人是一個好例子:「我曾經哺乳過嬰孩,知道一個母親是怎樣憐愛那吮吸她乳汁的子女;可是我會在它看著我的臉微笑的時候,從它的柔軟的嫩嘴裡摘下我的乳頭,把它的腦袋砸碎,要是我也像你一樣,曾經發誓下這樣毒手的話。」(第一幕第七場)

- 自然秩序:馬克白把鄧肯取而代之,並非「正常的」皇位繼承,這擾亂了皇位繼承的秩序。莎士比亞時期,人們相信國王是神所揀選的,皇位的神聖很受重視。因此,馬克白以非正途弒君奪位,會被視為得罪上蒼。自然秩序受到擾亂,以致出現不尋常的騷動:馬兒相咬相吞,小貓頭鷹殺掉大獵鷹。

- 失眠:睡眠在劇中多次被提及。鄧肯在夢中被殺,同時其守衛亦在沉睡。馬克白在殺死鄧肯後道:「不要再睡了!馬克白已經殺害了睡眠,那清白的睡眠,把憂慮的亂絲編織起來的睡眠……」(第二幕第二場) 事實上,此後馬克白及其夫人分別被失眠及夢遊困擾;這明確顯示出他們的罪疚感。同時,馬克白害怕睡覺這一點,也許代表了他對自己無法避免的死亡所感到的恐懼。

- 婚姻:劇中的女人都只能得知她們冠夫姓,譬如「馬克白夫人」和「Macduff女士」。馬克白夫婦共同商量他們要成為蘇格蘭國王及皇后的計劃。莎士比亞是提出夫妻是一個單位,並且需要對彼此的舉止負責的概念的發起人。在第四幕第二場裡,當Macduff與Malcolm 前往英國時, Macduff女士說: "From Whence himself [Macduff] does fly? / He loves us not He wants the natural touch; for the poor wren, / The most diminutive of birds, will fight, / Her young ones in her nest, against the owl. / all is the fear and nothing is the love." 她是說Macduff應該陪同他的妻子和家人住在城堡里守護他們。(根據莎士比亞)當馬克白的殺手殺害Macduff家人時,他已經犯了錯因為他不在他們身邊保護他們。

- 外觀與現實:這個劇本充滿了矛盾對比的言論例如:「當戰爭勝利與失敗的同時。」(1.1.4)--戰爭實際上應該只有一方勝利,一方失敗。還有:「美即醜惡醜即美」(1.1.12) 乃是在第一幕從女巫口中說出的。馬克白在劇中第一句對白是:「我從來沒有見過這樣陰鬱而又光明的日子。」(1.3.38) 莎士比亞筆下馬克白的世界的寫照乃是困惑和混亂的。這種思想在馬克白刺殺國王時的猶豫不決及面臨道德上進退兩難的情況得以返照出來。無論如何,那句句子似乎是想呈現「看來不會有什麼」。

- 邪惡:是要在劇中說明女巫、惡魔的使者,及他們的黑暗預言督導馬克白。馬克白的邪惡面也在劇中成長。 起初他原本是不想殺人,但是漸漸殺人就變得很普遍,在劇中的轉折點馬克白說: "Stepped in so far that, should I wade no more, / Returning were as tedious as go o'er." (3.4.138-139) 他決定了目前先繼續殺人之後才來改悔回頭。並且馬克白越邪惡,女巫們也能在劇中有更多的戲份。

- 衝突與對立:其他主題包含了幻想與現實

- 戰爭

- 情緒本身的侵蝕之力[38]

- 內在的掙扎:在本劇前兩幕的表現中,馬克白掙扎於其道德與野心

分析

編輯在莎士比亞的悲劇中,《麥克白》則有些一反常態。它很短:比《奧賽羅》、《李爾王》短了近一千行,略多於《哈姆雷特》的一半。評論家們認為這些特點說明目前的版本是根據大幅刪減後的資料改編成的,或許是某一場次的台詞本之類的。戲劇章節的短小也伴隨着其它異常的特色:第一幕的速度極快,似乎「將行動剝離了出去」;除了麥克白以外,其它角色平淡無奇;麥克白與其它莎士比亞悲劇人物相比,也顯得有些異常。

角色的悲劇

編輯至少從亞歷山大·蒲柏和塞繆爾·約翰遜,對戲劇的分析就集中在麥克白的野心上,這被認為是角色的核心特徵。約翰遜認為麥克白雖然在戰場上表現神勇,但卻在劇中被斥責。這種觀點在文學評論中反覆出現,而且卡洛琳·斯珀吉翁[39]認為,莎士比亞自己也是這麼做的。莎士比亞的貶損方式是給麥克白穿錯衣服,讓他醜態百出:他的衣服要麼太大要麼太小——好比他的野心太大,而他作王卻一塌糊塗。當他被封為考特勳爵,被洛斯證實(I, 3, ll. 108–109),並滿足女巫預言時,感到似乎「穿上借來的衣服」。班柯稱:「新的尊榮加在他的身上,就像我們穿上新衣服一樣,在沒有穿慣以前,總覺得有些不大適合身材。」(I, 3, ll. 145–146)。在結尾處,當暴君陷入絕境時,凱士納斯看到他好像一個人試圖將大外套穿在身上,但是皮帶卻太小了:「卻說那是一個猛士的憤怒;可是他不能自己約束住他的惶亂的心情」(V, 2, ll. 14–15),而安格斯則做出類似的比喻:「現在他已經感覺到他的尊號罩在他的身上,就像一個矮小的偷兒穿了一件巨人的衣服一樣束手絆腳。」(V, 2, ll. 18–20)。[40]

類似《理查三世》,麥克白在血腥中跋涉,直到他最終的必然傾覆。肯尼斯·繆爾(Kenneth Muir)寫道:「麥克白本身並沒有謀殺傾向;但他的野心出來奇的大,以至於在對比失去王位的問題上,謀殺之類的不足一提。」一些學者,如斯托爾[41]解釋稱這種描述是塞涅卡或中世紀傳統的延伸。由此,莎士比亞的觀眾期望反面角色是完全邪惡的。

另一些評論家則認為回答麥克白的動機並不容易。羅伯特·布里奇斯(Robert Bridges)發現了一個悖論:在謀殺鄧肯一事上感到頗為恐怖的人,是不太可能去行兇的。對於許多評論家來說,第一幕中麥克白的動機顯得模糊、不充分。約翰·多佛·威爾遜[42]在莎士比亞的原始文獻上做出了推論,假設有一些附加場景,丈夫與妻子在其中討論謀殺計劃。這種解釋也沒有得到完全的證明;然而,麥克白的動機來自野心是被廣泛認可的。這種由野心驅動的邪惡行為導致他陷入了惡性循環,正如麥克白自己承認的那樣:「我已經兩足深陷於血泊之中,要是不再涉血前進,那麼回頭的路也是同樣使人厭倦的。」(第三幕、第四場)

道德的悲劇

編輯麥克白野心的悲劇不僅僅局限於他個人。幾乎在謀殺的同一時刻,戲劇描述了蘇格蘭大地的自然秩序被顛覆了。莎士比亞似乎想要提出偉大的存在之鏈[43],然而戲劇中的細節並不足以支持這種論述。他或許也試圖恭維詹姆士君權神授的信念,但這也只是假說,亨利·N·保羅[44]用了大量篇幅來論述這種說法並不普世。在《凱撒大帝》中,政治動亂甚至波及到了物質世界。戲劇中,對自然秩序的最大顛覆是睡眠。麥克白稱自己「謀殺了熟睡的人」,反應在了麥克白夫人的夢遊上。

基本上,《麥克白》受到中世紀悲劇的影響,這可以從劇中對道德秩序的處理上看出。格林尼·威科姆[45]認為作者通過門房的台詞提及了地獄的痛苦。霍華德·菲爾普林[46]則辯稱戲劇比「傳統基督教悲劇」更為複雜;他看到戲劇中的宗族關係,以及暴政劇與中世紀禮拜劇之間的關係。

顛倒性別這一主題也是秩序混亂的一大看點。對性別的顛倒最著名的聯繫出現在第一幕中女巫和麥克白夫人的身上。無論莎士比亞對顛倒錯亂怎麼寫,戲劇都以回歸正常性別秩序與價值告終。一些女性心理分析家[47],如簡·阿德爾曼[48]將戲劇中的性別錯亂歸結為自然秩序顛覆的一部分。在此,麥克白因破壞道德秩序而被處以剝奪自然存在的判罰;自然本身(如勃南樹林的移動)也是道德秩序恢復的一部分。

巫術與邪惡

編輯在劇中,三位女巫代表了黑暗、混亂、爭鬥,她們的角色就是上述邪惡的使者和證人。[49]她們的出現代表了背叛與毀滅。在莎士比亞時期,女巫被視為比叛亂更為可惡的事情,「是能發現的最為臭名昭著的叛亂」。[50]她們不但是政治上的叛徒,而且是靈魂的叛徒。許多混亂是由於她們可以在現實與超自然之間來回穿行所致。她們任性而為,以至於無法確定是她們控制了命運,還是命運的使者而已。她們蔑視邏輯,不受現實世界的控制。[51]女巫的第一句話:「美即醜惡丑即美,翱翔毒霧妖雲里」常被認為是確立戲劇混亂的根基。的確,戲劇充滿了錯亂,將邪惡誤認為良善,將良善卻誤認為是邪惡。這些話都顯明了女巫的意圖:她們只想為活人找麻煩。[52]

雖然女巫們沒有直接告訴麥克白殺死鄧肯王,但她們使用了更為狡猾的誘惑,即告訴麥克白他終將為王。將這個觀點植入他的腦中,女巫們成功地將麥克白帶入迷途,引向毀滅。這些寫作風格屬於莎士比亞時代的特色。第一,她們爭辯,如果一個想法被植入某人的腦中,那麼他要麼沉迷於此,要麼斷然拒絕。麥克白沉迷了,而班柯對此表示拒絕。[52]

其它

編輯迷信

編輯劇中第四幕巫師對麥克白展現八位君王的影像,一般認為八位君王是代表英國斯圖亞特王朝的歷代君王。並側重稱頌當時剛剛即位為英格蘭國王的詹姆士一世。

雖然人們在今天會說演出所帶來的意外是偶然的,但演員或劇院中其它人卻常常認為提及「麥克白」是件不吉利的事情,因此一般會迷信地稱之為「那齣蘇格蘭劇」而不會直呼其名。[53]他們或將戲劇代稱為"MacBee",或將麥克白兩夫婦稱為「M先生/夫人」或「蘇格蘭國王」。

這是因為據說莎士比亞在劇本中直接使用了女巫的咒語,導致戲劇被女巫所詛咒。[54]因此,在劇院中談及它的名字被認為會導致演出失敗、演員受傷、遭到意外等。許多故事或意外都與演出有關。[53]阿斯托暴動[55]也為戲劇增添了神秘色彩。暴動是因為上演的兩齣《麥克白》之間的衝突。 [56]還有一些方法聲稱可以破除詛咒,如在提及劇名後立即離開劇院,原地轉三圈,從左肩膀吐唾沫等等。[57][58]

繪畫

編輯參考

編輯腳註

編輯除非另外說明,否則所有的「馬克白」引述為Muir (1984),莎士比亞其它作品則引述為Wells and Taylor (2005).

- ^ Thomas W. Keene

- ^ Holinshed's Chronicles, 1587

- ^ 3.0 3.1 3.2 Henry Fuseli

- ^ Muir, Kenneth, ed. (1984) [1951] Macbeth. The Arden Shakespeare, Second Series, 11th ed., p. xxxvi.

- ^ Orgel (2002, 33)

- ^ Coursen (1997, 11–13)

- ^ Donwald

- ^ Coursen (1997, 15–21)

- ^ Coursen (1997, 17)

- ^ 10.0 10.1 Nagarajan, S. A Note on Banquo. Shakespeare Quarterly. 1956, 7 (4): 371–376. JSTOR 2866356.

- ^ Palmer, J. Foster. The Celt in Power: Tudor and Cromwell. Transactions of the Royal Historical Society. 1886, 3: 343–370. doi:10.2307/3677851.

- ^ 班柯的斯圖爾特身份在十九世紀被證偽,日後發現菲茨澤蘭茲(Fitzalans)實際上市來自於布里敦(Breton)家族

- ^ Jean de Schelandre

- ^ Stuartide

- ^ Maskell, D. W. The Transformation of History into Epic: The 'Stuartide' (1611) of Jean de Schelandre. The Modern Language Review. 1971, 66 (1): 53–65. JSTOR 3722467.

- ^ Braunmuller. Macbeth (PDF). Cambridge: Cambridge University Press. 1997: 2–3 [2013-08-11]. ISBN 0-521-29455-X. (原始內容存檔 (PDF)於2013-12-08). (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- ^ Brooke (2008, 59–64)

- ^ Paul, Henry Neill. The Royal Play of Macbeth: When, Why, and How It Was Written by Shakespeare. New York: Macmillan. 1950: 227.

- ^ Henry Garnet

- ^ Kermode, Frank. Macbeth. The Riverside Shakespeare. Boston: Houghton Mifflin. 1974: 1308. ISBN 0-395-04402-2. For details on Garnet, see Zagorin, Perez. The Historical Significance of Lying and Dissimulation—Truth-Telling, Lying, and Self-Deception. Social Research. 1996, 63 (3): 863–912.

- ^ Lord Burghley

- ^ Martin Azpilcueta

- ^ Doctrine of Equivocation

- ^ Braunmuller (1997) pp. 5–8.

- ^ Rogers, H. L. "An English Tailor and Father Garnet's Straw". Review of English Studies 16: 61 (February 1965), 44-9; pp. 44-5.

- ^ Hugh Griffin

- ^ "miraculous straw"

- ^ Rogers (1965) pp. 45-7.

- ^ Kermode

- ^ 30.0 30.1 Kermode, Riverside Shakespeare, p. 1308.

- ^ A. R. Braunmuller

- ^ Braunmuller (1997), pp. 5–8

- ^ Loomis, E.A. "The Master of the Tiger", Shakespeare Quarterly, 7:4 (Winter, 1956); Brooke, Nicholas (ed.) The Tragedy of Macbeth (Oxford: Oxford University Press, 1990), 59–64

- ^ Thomas Middleton

- ^ Clarendon edition

- ^ Brooke (2008, 57)

- ^ 原文"unsexed"

- ^ Corrupting Power of Pure Emotion

- ^ Caroline Spurgeon

- ^ Caroline Spurgeon, Shakespeare's Imagery and What It Tells Us. In: John Wain (ed.): Shakespeare. Macbeth. A Casebook. Bristol: Western Printing Services (1968), pp. 168–177

- ^ E. E. Stoll

- ^ John Dover Wilson

- ^ Great Chain of Being

- ^ Henry N. Paul

- ^ Glynne Wickham

- ^ Howard Felperin

- ^ feminist psychoanalytic critics

- ^ Janet Adelman

- ^ Kliman, 14.

- ^ Perkins, William. A Discourse of the Damned Art of Witchcraft, So Farre forth as it is revealed in the Scriptures, and manifest by true experience. London: Cantrell Legge, Printer to the Universitie of Cambridge. 1618: 53 [24 June 2009].

- ^ Coddon, Karin S. 'Unreal Mockery': Unreason and the Problem of Spectacle in Macbeth. ELH. 1989, 56 (3): 485–501. JSTOR 2873194.

- ^ 52.0 52.1 Frye, Roland Mushat. Launching the Tragedy of Macbeth: Temptation, Deliberation, and Consent in Act I. The Huntington Library Quarterly. 1987, 50 (3): 249–261.

- ^ 53.0 53.1 Robert Faires, "The curse of the play (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)", Austin Chronicle, 13 October 2000.

- ^ Tritsch, Dina. The Curse of 'Macbeth'. Is there an evil spell on this ill-starred play?. pretallez.com. April 1984 [28 November 2010]. (原始內容存檔於2011年7月15日). (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- ^ Astor Place Riot

- ^ Dunning, Brian. Toil and Trouble: The Curse of Macbeth. skeptoid.com. 7 September 2010 [28 November 2010]. (原始內容存檔於2010-10-08). (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- ^ Babylon 5 – The Scripts of J. Michael Straczynski, Volume 6 by J. Michael Straczynski, Synthetic Labs Publishing (2006).

- ^ Garber, Marjorie B. Profiling Shakespeare. Routledge. 2008: 77. ISBN 978-0-415-96446-3.

- ^ Johann Zoffany

- ^ Orgel (2002, 248)

- ^ 引用錯誤:沒有為名為

Orgel 2007, 74的參考文獻提供內容 - ^ James Caldwell

- ^ 引用錯誤:沒有為名為

Orgel 2007, 76的參考文獻提供內容 - ^ William Blake

- ^ 引用錯誤:沒有為名為

Macbeth 1 2007的參考文獻提供內容 - ^ Joshua Reynolds

- ^ 引用錯誤:沒有為名為

Gay 2002, 159的參考文獻提供內容 - ^ John Singer Sargent

- ^ Schoch (2002,59)

文獻

編輯- Adams, Joseph Quincy. Shakespearean Playhouses. Houghton Mifflin. 1917.

- Bald, Robert Cecil. Macbeth and the "Short" Plays. Review of English Studies (Oxford University Press). 1928, 4: 429–31.

- Banham, Martin; Mooneeram, Roshni and Plastow, Jane Shakespeare and Africa in Wells and Stanton (2002, 284-299)

- Barnet, Sylvan. Macbeth on Stage and Screen. Barnet, Sylvan (編). Macbeth. Signet Classics. New American Library. 1998: 186–200. ISBN 978-0451524447.

- Bentley, Gerald Eades. The Jacobean and Caroline Stage 6. Clarendon Press. 1941.

- Billington, Michael Shakespeare and the Modern British Theatre in Wells and Orlin (2003, 595-606)

- Bloom, Harold. Shakespeare: The Invention of the Human. 1999. ISBN 1-57322-751-X.

- Booth, Michael R. Nineteenth-Century Theatre in Brown (1995, 299-340)

- Braunmuller, Albert R. Introduction. Braunmuller, Albert R. (編). Macbeth. Cambridge University Press. 1997: 1–93 [16 August 2012]. ISBN 0-521-22340-7. (原始內容存檔於2014-07-06).

- Brode, Douglas. Shakespeare at the Movies: From the Silent Era to Today. Berkley Boulevard. 2001.

- Brooke, Nicholas (ed.) and Shakespeare, William. The Oxford Shakespeare: Macbeth. Oxford University Press. 2008. ISBN 978-0-19-953583-5.

- Brown, John Russell (ed.). The Oxford Illustrated History of the Theatre. Oxford University Press. 1995. ISBN 0-19-285442-9.

- Brown, Langdon. Shakespeare around the Globe: A Guide to Notable Postwar Revivals. Greenwood Press. 1986.

- Bryant, Jr., J. A. Hippolyta’s View: Some Christian Aspects of Shakespeare’s Plays. University of Kentucky Press. 1961 [1 November 2009].

- Burnett, Mark Thornton and Wray, Ramona (eds.). Screening Shakespeare in the Twenty-First Century. Edinburgh University Press. 2006. ISBN 0 7486 2351 5.

- Chambers, E. K. The Elizabethan Stage 2. Clarendon Press. 1923. ISBN 0-19-811511-3. OCLC 336379.

- Coddon, Karin S. 'Unreal Mockery': Unreason and the Problem of Spectacle in Macbeth. ELH (Johns Hopkins University). 1989, 56 (3): 485–501. doi:10.2307/2873194.

- Coursen, Herbert R. Macbeth: A Guide to the Play. Greenwood Press. 1997 [15 August 2012]. ISBN 0-313-30047-X. (原始內容存檔於2014-07-06).

- Dunning, Brian. Toil and Trouble: The Curse of Macbeth. Skeptoid: Critical analysis of Pop Phenomena. Skeptoid.com. [28 November 2010]. (原始內容存檔於2010-10-08). (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- Faires, Robert. The curse of the play. The Austin Chronicle. 13 October 2000 [19 August 2012]. (原始內容存檔於2021-02-27). (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- Forsyth, Neil Shakespeare the Illusionist: Filming the Supernatural in Jackson (2000, 274-294)

- Freedman, Barbara Critical Junctures in Shakespeare Screen History: The Case of Richard III in Jackson (2000, 47-71)

- Garber, Marjorie B. Profiling Shakespeare. Routledge. 2008. ISBN 978-0-415-96446-3.

- Gay, Penny Women and Shakespearean Performance in Wells and Stanton (2002, 155-173)

- Gillies, John; Minami, Ryuta; Li, Ruri and Trivedi, Poonam Shakespeare on the Stages of Asia in Wells and Stanton (2002, 259-283)

- Greenhalgh, Susanne Shakespeare Overheard: Performances, Adaptations and Citations on Radio in Shaughnessy (2007, 175-198).

- Guntner, J. Lawrence Hamlet, Macbeth and King Lear on Film in Jackson (2000, 117-134), especially the section Macbeth: of Kings, Castles and Witches at 123-128.

- Halliday, F. E. A Shakespeare Companion 1564-1965. Penguin. 1964.

- Hawkes, Terence Shakespeare's Afterlife: Introduction in Welles and Orlin (2003, 571-581)

- Hodgdon, Barbara and Worthen, W. B. (eds.). A Companion to Shakespeare and Performance. Blackwell Publishing Limited. 2005. ISBN 978-1-4051-8821-0.

- Holland, Peter Touring Shakespeare in Wells and Stanton (2002, 194-211)

- Holland, Peter Shakespeare Abbreviated in Shaughnessy (2007, 26-45)

- Hortmann, Wilhelm Shakespeare on the Political Stage in the Twentieth Century in Wells and Stanton (2002, 212-229)

- Howard, Tony Shakespeare on Film and Video in Wells and Orlin (2003, 607-619)

- Jackson, Russell (ed.). The Cambridge Companion to Shakespeare on Film. Cambridge University Press. 2000. ISBN 0 521 63975 1.

- Jess-Cooke, Carolyn Screening the McShakespeare in Post-Millennial Shakespeare Cinema in Burnett and Wray (2006, 163-184).

- Kermode, Frank. Macbeth. Evans, C. Blakemore (編). The Riverside Shakespeare. Houghton Mifflin. 1974: 1307–11. ISBN 0-395-04402-2.

- Kliman, Bernice; Santos, Rick. Latin American Shakespeares. Fairleigh Dickinson University Press. 2005. ISBN 0-8386-4064-8.

- Lanier, Douglas. Shakespeare and Modern Popular Culture. Oxford Shakespeare Topics. Oxford University Press. 2002. ISBN 0-19-818703-3.

- Marsden, Jean I. Improving Shakespeare: from the Restoration to Garrick in Wells and Stanton (2002, 21-36).

- Maskell, David W. The Transformation of History into Epic: The 'Stuartide' (1611) of Jean de Schelandre. Modern Language Review (Modern Humanities Research Association). 1971, 66: 53–65. doi:10.2307/3722467.

- Mason, Pamela Orson Welles and Filmed Shakespeare in Jackson (2000, 183-198), especially the section Macbeth (1948) at 184-189.

- McKernan, Luke and Terris, Olwen. Walking Shadows: Shakespeare in the National Film and Television Archive. British Film Institute. 1994. ISBN 0-85170-486-7.

- McLuskie, Kathleen Shakespeare Goes Slumming: Harlem '37 and Birmingham '97 in Hodgdon & Worthen (2005, 249-266)

- Moody, Jane Romantic Shakespeare in Wells and Stanton (2002, 37-57).

- Morrison, Michael A. Shakespeare in North America in Wells and Stanton (2002, 230-258)

- Muir, Kenneth. Introduction. Muir, Kenneth (編). Macbeth 11. The Arden Shakespeare, Second Series. 1984: xiii–lxv [1951]. ISBN 978-1-90-343648-6.

- Nagarajan, S. A Note on Banquo. Shakespeare Quarterly (Folger Shakespeare Library). 1956, 7 (4): 371–6.

- O'Connor, Marion Reconstructive Shakespeare: Reproducing Elizabethan and Jacobean Stages in Wells and Stanton (2002, 76-97)

- Orgel, Stephen. The Authentic Shakespeare. Routledge. 2002. ISBN 0-415-91213-X.

- Orgel, Stephen Shakespeare Illustrated in Shaughnessy (2007, 67-92)

- Osborne, Laurie Narration and Staging in Hamlet and its Afternovels in Shaughnessy (2007, 114-133)

- Palmer, J. Foster. The Celt in Power: Tudor and Cromwell. Transactions of the Royal Historical Society (Royal Historical Society). 1886, 3: 343–70. doi:10.2307/3677851.

- Paul, Henry Neill. The Royal Play of Macbeth: When, Why, and How It Was Written by Shakespeare. Macmillan Publishers. 1950.

- Perkins, William. A Discourse of the Damned Art of Witchcraft, So Farre forth as it is revealed in the Scriptures, and manifest by true experience. Cambridge University Press. 1618 [24 June 2009].

- Potter, Lois Shakespeare in the Theatre, 1660-1900 in Wells and de Grazia (2001, 183-198)

- Rosenthal, Daniel. 100 Shakespeare Films. British Film Institute. 2007. ISBN 978-1-84457-170-3.

- Sanders, Julie. Shakespeare and Music: Afterlives and Borrowings. Polity Press. 2007. ISBN 978-07456-3297-1.

- Schoch, Richard W. Pictorial Shakespeare in Wells and Stanton (2002, 58-75)

- Shaughnessy, Robert (ed.). The Cambridge Companion to Shakespeare and Popular Culture. Cambridge University Press. 2007. ISBN 978-0-521-60580-9.

- Shirley, Francis. Shakespeare's Use of Off-stage Sounds. University of Nebraska Press. 1963.

- Smallwood, Robert Twentieth-Century Performance: The Stratford and London Companies in Wells and Stanton (2002, 98-117)

- Spurgeon, Caroline. Shakespeare's Imagery and What It Tells Us. Wain, John (編). Shakespeare: Macbeth: A Casebook. Casebook Series, AC16. Macmillan. 1969: 168–177. ISBN 0-876-95051-9.

- Straczynski, J. Michael. Babylon 5 – The Scripts of J. Michael Straczynski, Vol. 6. Synthetic World. 2006.

- Tanitch, Robert. London Stage in the 20th Century. Haus Publishing. 2007. ISBN 978-1-904950-74-5.

- Tanitch, Robert. Olivier. Abbeville Press Publishing. 1985.

- Tatspaugh, Patricia Performance History: Shakespeare on the Stage 1660-2001 in Wells and Orlin (2003, 525-549)

- Taylor, Gary Shakespeare Plays on Renaissance Stages in Wells and Stanton (2002, 1-20)

- Tritsch, Dina. The Curse of 'Macbeth'. Is there an evil spell on this ill-starred play?. Showbill (Playbill). April 1984 [28 November 2010]. (原始內容存檔於2011年7月15日). (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- Walter, Harriet. Actors on Shakespeare: Macbeth. Faber and Faber. 2002. ISBN 978-0571214075.

- Wells, Stanley and de Grazia, Margreta (eds.). The Cambridge Companion to Shakespeare. Cambridge University Press. 2001. ISBN 0 521 65881 0.

- Wells, Stanley and Orlin, Lena Cowen (eds.). Shakespeare: An Oxford Guide. Oxford University Press. 2003. ISBN 0-19-924522-3.

- Wells, Stanley and Stanton, Sarah (eds.). The Cambridge Companion to Shakespeare on Stage. Cambridge University Press. 2002. ISBN 0 521 79711 X.

- Wells, Stanley and Taylor, Gary (et al.)(eds.). The Oxford Shakespeare: The Complete Works (Second Edition). Oxford University Press. 2005. ISBN 978-0-19-926718-7.

- Willems, Michèle Video and its Paradoxes in Jackson (2000, 35-46)

- Williams, Simon The Tragic Actor and Shakespeare in Wells and Stanton (2002, 118-136)

- Zagorin, Perez. The Historical Significance of Lying and Dissimulation—Truth-Telling, Lying, and Self-Deception. Social Research (The New School for Social Research). 1996, 63 (3): 863–912.

- Raphael Holinshed's Chronicles of England, Scotland, and Ireland, based on Hector Boece's 1527 Scotorum Historiae.

- Reginald Scot's Discovery of Witchcraft

- King James I of England's 1599 Daemonologie

- Macbeth's words on dogs and men in Act 3, scene 1, (91-100), likely came from Erasmus' Colloquia

- Compare also the Witch of Endor.

改編作品

編輯外部連結

編輯- 麥克白原文

- The Text of Shakespeare's Macbeth (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- Macbeth (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) - searchable, indexed version

- The Tragedie of Macbeth (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) - HTML version of this title.

- Macbeth (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) - plain vanilla text from Project Gutenberg

- Macbeth - About.com text of Macbeth

- Slashdoc : Macbeth (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) - Scholarly essays on Shakespeare's Macbeth

- Unabridged dramatic audio production of Macbeth - RealAudio

- 馬克白中文版 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- 馬克白 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(簡體中文)

- 莎士比亞的全部作品集(簡體中文)