占領萊茵蘭

历史事件

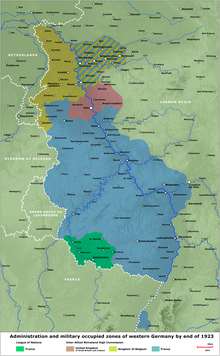

1918年德國軍隊系統在一系列革命、譁變,以及大規模投降中崩潰之後,德國臨時政府於同年接受了貢比涅停戰協定。這標誌著1918年12月1日至1930年6月30日協約國占領萊茵蘭的開始。

位於埃倫布賴特施泰因要塞的法國士兵注視著德意志之角, 1929年 | |

| 日期 | 1918年12月1日—1930年6月30日 |

|---|---|

| 持續時間 | 11年6個月4周又1天 |

| 地點 | 德國,萊茵河左岸 |

| 座標 | 50°21′26.7″N 7°36′07.0″E / 50.357417°N 7.601944°E |

這一協定包括各國軍隊對萊茵河左岸和四個「橋頭堡」,即科隆、科布倫茨、美因茨周圍半徑30千米,凱爾周圍半徑10千米內區域的占領。同時,萊茵河左岸以及萊茵河以東50千米寬的帶狀區域被宣布為非軍事區。凡爾塞和約重申了這些條款,但對外國軍隊的占領時長做出了最長15年(至1934年為止)的限制。

占領萊茵蘭的目的一方面是為了讓法國免受德國再次進攻,另一方面是為了保證德方履行賠償義務。在通過揚計劃解決了德國的賠款問題之後,對萊茵蘭的占領於1930年6月30日提前結束。被占領的萊茵蘭由盟軍萊茵蘭高級委員會管轄,位於萊茵省的科布倫茨。

藍色:法國,包括科布倫茨周圍的前美國區

黃色:比利時

棕色:英國

斜線:魯爾區,被法國和比利時占領

綠色:薩爾,在國際聯盟的主持下被法國占領[1]直到1930年底,法國軍隊繼續占領萊茵蘭的德國領土,而法國繼續控制較小的薩爾地區直到1935年。[2]

參考

編輯- ^ Edmonds, J.E. (1987) [1943]. The Occupation of the Rhineland 1918–29. HMSO. ISBN 978-0-11-290454-0.

- ^ Emmanuel Pénicaut. L'armée française en Sarre, 1918-1930. Revue Historique des Armées. 15 March 2009, (254): 20–28 (法語).